今さら聞けない「ICT教育と著作権法」の関係 今春スタート「授業目的公衆送信補償金」とは

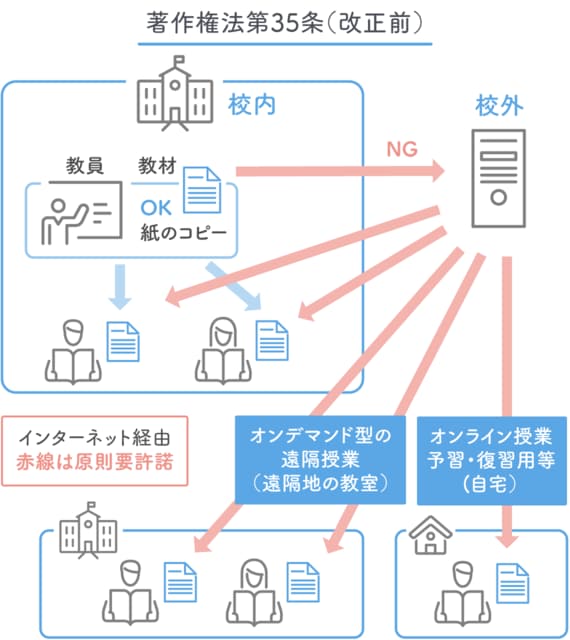

大ざっぱに言うと、学校での授業中、授業目的なら無許諾・無償で資料を配付するためにコピーをしてOK、他校と同時中継の遠隔授業をするときに限っては資料のオンライン送信もOKということ。ただし、子どもたちの購入を想定したドリルやワークテストなどのコピーや送信など、著作者への配慮が欠けた利用はやめよう、というものだ。

オンライン授業での無許諾利用が可能に

だが、これではスタジオ型のリアルタイム配信授業を行ったり、オンデマンド型授業で講義映像や資料を送信したりすることはもちろん、対面授業の予習・復習用の資料をメールで送信したり、対面授業中に資料を外部サーバー経由で送信したりといった行為は、すべて著作権者の許諾が必要になる。つまりコロナ禍で行われていたようなオンライン授業が、許諾なしでは一切できないのだ。

1つひとつ許諾を申請していたのでは、著作物の利用者側も著作権者側もパンクしてしまい、国が目指すICTを活用した教育は普及しない。そんな不都合に対処するため、オンライン授業でも無許諾で著作物を利用できるようにしたのが、「改正著作権法第35条」なのだ。これにより、原則要許諾だった下図の赤線部分の行為がすべて許諾不要となった。

(出所:野方氏の資料に基づき東洋経済作成)

しかし、利用者側の利便性が拡大するということは、一方の著作権者は権利をさらに制限されるということ。紙に比べオンラインは意図する範囲を超えて著作物が拡散してしまうリスクも大きく、著作権者であるクリエーターは疲弊してしまい、それが著作物の質の低下にもつながりかねない。

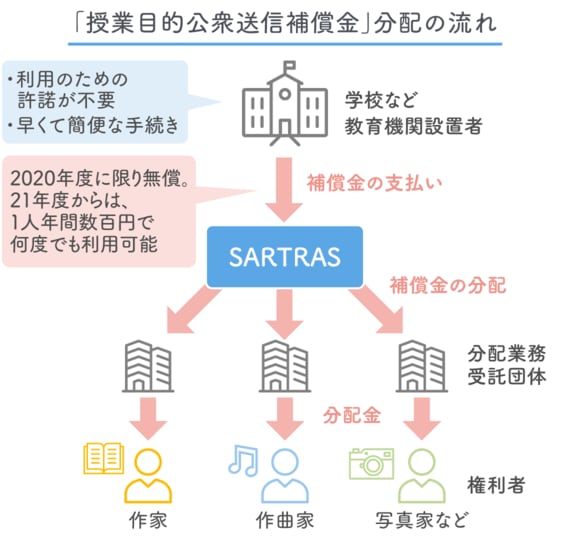

そこで、両者の利益バランスを取るため、オンライン授業における著作物の無許諾利用には、文化庁長官が認可する「授業目的公衆送信補償金」の支払いが必要となった。これが21年度から本格的に始まった「授業目的公衆送信補償金制度」の概略だ。

本来この補償金の支払いは法改正とセットで始まる予定だったが、20年度はコロナ禍の影響を配慮し、緊急的かつ特例措置として無償となった。このこともあまり知られていないので、有償化を青天の霹靂(へきれき)と感じる教育現場も多いかもしれない。

(出所:「文化庁『授業目的公衆送信補償金制度の概要』令和2年12月」を基に東洋経済作成)

しかし、補償金を支払うのは、学校や教員ではない。教育委員会や学校法人といった「学校など教育機関の設置者」だ。補償金は野方氏が理事・事務局長を務める「SARTRAS」がいったん受け取り、日本音楽著作権協会や日本文藝家協会といったこれまで著作権者への分配実績のある著作権管理団体などに分配され、そこから作家や作曲家、写真家など個々の著作権者に支払われる仕組みとなる予定だ。ちなみに「SARTRAS」は、文化庁が認可した指定管理団体で、19年1月に設立された。補償金制度の下で行われる教育における「著作物利用のワンストップ窓口」といった位置づけだ。

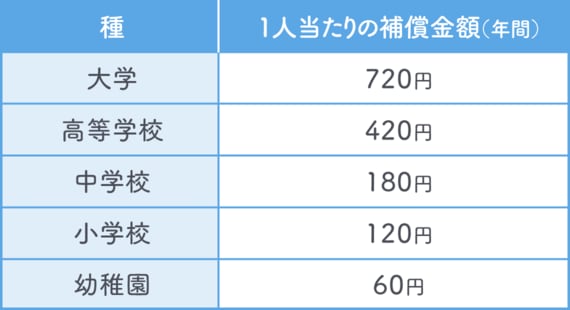

公衆送信の回数を無制限とした場合の補償金額は、学校種別に応じて年間利用料が決められている。例えば、小学校なら児童1人当たり年間120円。これに5月1日時点における授業目的公衆送信を受ける児童数を乗じ、別途消費税等を加算して補償金の総額を算出する。いわば補償金はコンテンツの定額利用サービス料、いわゆるサブスクリプションと考えればわかりやすいだろう。支払いを怠った場合に罰則はないが、損害賠償請求の対象になるという。

(出所:SARTRAS「授業目的公衆送信補償金規程」を基に東洋経済作成)