子どもの学び「学校に丸投げ」解消に必要なこと 学校、家庭に続く第3の力、地域住民の奮闘

「パソコンやWi-Fiがないご家庭も多いようです。また、3〜4月の段階ではオンライン会議ツールに慣れていない大人も多く、オンラインで開催してもアクセスするのが難しかったようです」(竹下氏)

地域の枠を超えた「オンライン部活」の誕生

そんな中、2人が新たに始めたのが、「オンライン部活」の支援だ。きっかけは、QUESTの参加者だった男子高校生との会話だ。以前から「高校生になったらQUESTのサポーターをやってみたい」と話していた子だった。

「しかし、彼が高校に入学したのがちょうどコロナ禍だったんです。『高校でパソコン部に入ったものの、活動が制限されていて集まれないし、わからないところを聞く人もいない』と話してくれて。もしかしたら、同じような思いを持つ中高生がいるかもしれない。そう思い、オンライン上で中高生が集まれる『デジタル創作部』を開くことにしました」(鈴木氏)

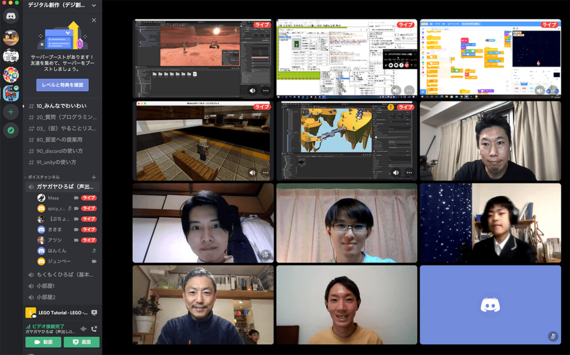

参加者は、毎週1回オンライン上につくったルームに集まる。つまり、オンライン部活。その運営をNPO法人が行うことで、安心して参加してもらおうというものだ。

ただし、活動の主体はあくまでも中高生で、大学生も数人参加している。竹下氏と鈴木氏はQUESTのときと同様に、コーチという立ち位置だ。

時間になったらオンライン上で集まるが、参加者はそれぞれにデジタルツールで創作活動を行っている。アプリ上で実在の駅を緻密に再現している子もいれば、競技プログラミングの過去問題を解いている子もいる。それぞれの活動の様子は、画面を通して共有できる。

ゲームや作品作りは1人でもできるが、デジタル創作部では情報交換や作品を見せ合ったりと、違う学校の人とも交流ができる。学校や家庭とは違う、もう1つの「居場所」がそこにある。行動が制限されがちなコロナ禍で、そうした居場所があることは中高生にとって大きな意味があるといえるだろう。

週に1回、中高生を中心としたメンバーがオンライン上で集まるデジタル創作部。竹下氏と鈴木氏はコーチという立場でサポートする。

「QUEST出身の子がきっかけだったこともあり、参加者は墨田区近辺の子が多いのですが、それ以外の子もいます。オンラインのよさは遠くに住む人ともつながれること。いろいろな地域に住む中高生、大学生が交流することで、『うちの地域でもこんなことができる』と参加者が自ら居場所を広げていってくれたらいいなと思っています」(鈴木氏)

地域の大人たちの当事者意識から発展した、子どもたちの新たな居場所。ライフスタイルや学びのあり方そのものが大きく変わる今、学校と地域との関わり方も変わり始めている。学校や家庭以外の「居場所」は、これまでとはまた違った学びを子どもたちに提供してくれることだろう。

(文:吉田渓、写真:すべて鈴木氏提供)

制作:東洋経済education × ICT編集チーム

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら