子どもの学び「学校に丸投げ」解消に必要なこと 学校、家庭に続く第3の力、地域住民の奮闘

プログラミングを「極力教えない、与えない」理由

墨田区の地元企業が社内につくったシェアオフィス。そこに、昨年までは月に1度、小中学生が集まっていた。

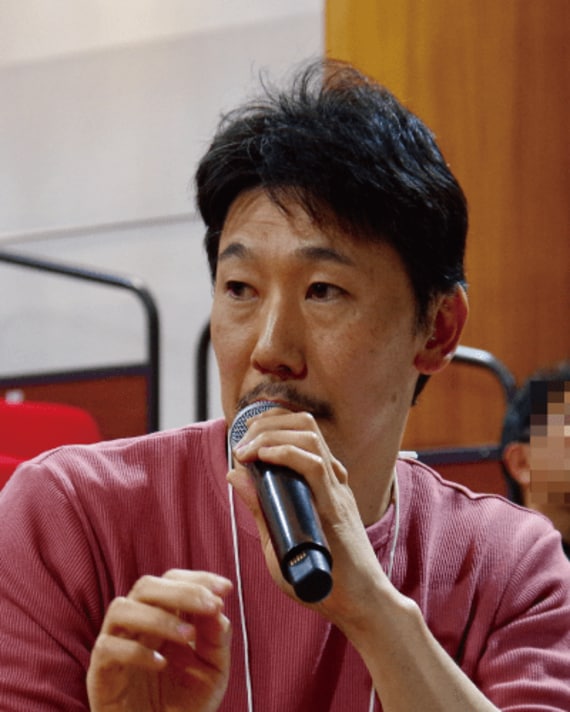

その目的は、墨田区のNPO法人THOUSAND-PORTが主催するプログラミングクラブ「QUEST」だ。2015年10月にスタートしたQUESTの最大の特徴は、そのネーミングに表れている。それは、プログラミングの塾や教室ではなく「クラブ」であること。コンテンツ開発を行う現役エンジニアで、QUESTでヘッドコーチを務める竹下仁氏は、その意図をこう話す。

フリーのシステムエンジニアとして、企業のシステム開発などに携わる一方、教育関連事業にも活動の場を広げ、小中学生を主な対象としたプログラミング教育の企画やコンテンツ制作などを手がけている

「今は、一度学んだ知識で定年まで働ける時代ではありません。つねに新しい技術や知識を学び続けることが重要です。だからこそ、子どもたちに身に付けてほしいのは興味があることを調べ、トライ・アンド・エラーを繰り返すという学び方そのもの。そこにマッチするのがプログラミングです。参加者が主体的に学べるよう、『極力教えない、与えない』を重視しています」(竹下氏)

トップダウン式で教える教室や塾ではなく、主体的に学ぶクラブだから、竹下氏も「先生」ではなく「コーチ」なのだ。

一方、クラブの参加者は小中学生。初学者対象のため、まずはソフトの操作方法を身に付けることから始める。自分で操作できるようになったら、プログラミングソフトを使って自由に作品を作る。

「毎月参加する子もいれば、時間をおいて参加する子もいます。また、自宅にパソコンがあって使える子もいれば、パソコンに触るのはクラブに来た時だけという子もいて、習熟度も異なります。ですから、子どもたちには『正解も失敗もない』『人と同じことをする必要はない』と伝えてきました」(竹下氏)

塾や教室ではないので、目標設定などはあえて設けない。一方で、子どもたちの作品を外部に披露する場として、年に1度「QUEST展」を開催していた。

「初年度のQUEST展でのこと。ある男の子が、自分の作品を見ているお客さんに話しかけて説明を始めたんです。普段はおとなしい子なので、『この子、こんなによくしゃべるんだ!』と驚き、胸が熱くなりましたね。それを見ていた親御さんもとてもうれしそうでした」(竹下氏)