東大など難関大現役合格者多数、効率主義の真逆貫く「小石川教養主義」とは? SSH指定校・小石川中等教育学校の学びの神髄

「探究学習」の主体は生徒、教員はサポートのみ

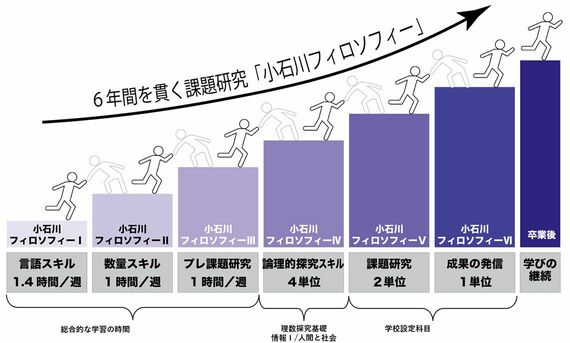

東京都立小石川中等教育学校には、「小石川フィロソフィー」と呼ばれる授業がある。6年間にわたって全員が課題研究に取り組むという、同校の教育を象徴する授業の1つだ。まさに今重視されている探究学習だが、現在の学習指導要領に改訂される以前から続く授業だという。

(画像:小石川中等教育学校提供)

上図のように段階的に課題研究のスキルを学び、5年生では「化学分野の研究」「国際理解」といった14の「Research Learning Room」(以下、RL-Room)に分かれ、生徒は自分の興味・関心に沿ったRL-Roomに所属して課題研究を深める。6年生は集大成として、研究成果を論文にまとめ、学校内外で発表を行う。

6年生の数学研究のRL-Roomを訪ねると、生徒たちはパソコンに向かって各自の研究をまとめていた。

例えば、野球部員だという生徒の研究テーマは「勝てるチームの特徴」。生徒は、「プロ野球を見ていたら、弱かったチームが急に強くなったのがなぜか知りたくなったんです。スポーツデータ解析コンペティションに参加し、そこで提供してもらえた選手やチームのデータを基にチームが強くなる要素を探っています」と説明してくれた。

「音ゲー(リズムゲーム)の難易度の仕組み」を研究する生徒は、「難しいといわれる曲のコンボ数や音の長さ、リズムの取り方などを数値化、グラフ化して実際の難易度と比較しています。そこで明らかにした『難易度を上げる要素』を盛り込んだ曲も作りました」と話す。

そのほか、数値解析ソフト「MATLAB」で絵の間違い探しを可能にする仕組みを研究する生徒、医療ドラマを見たことを機に「救急搬送における地域格差の是正」を研究し始めたという生徒など、取り組むテーマは実に多種多様だ。印象的だったのは、話を聞いた生徒が皆、現状の課題を含めて研究のポイントを明確に生き生きと説明してくれたこと。主幹教諭の德田紀子氏は、次のように話す。

「自分で考えて進めていくからこそ、ちゃんと話せるのです。教員の役割は生徒が自分の考えを整理できるようサポートすること。研究の道筋をつけることはしません。教員が『こうしなさい』と言ってしまうと、生徒はその方向に流れてしまいますから。生徒自身が課題を設定し、どう取り組むかも自ら開拓していくのが、本校の課題研究です」

そんな同校の課題研究は、生徒の新たな可能性を開いているようだ。6年生の山下結菜さんは、5年生の時に小石川フィロソフィーで「立体数独の問題生成」を研究。その研究成果が、中高生対象の科学コンクール「第66回日本学生科学賞(高校の部)」の中央審査で評価され、入賞3等を勝ち取った。