京大現役合格を急増させた堀川高校「探究」の今 最高目標「自立する18歳」、BYODもスタート

過去には社会から高い評価を得た生徒も。在校中に「四則演算のほかに『使い勝手のよい』二項演算はないのか?」と模索した生徒は、大学で数学科に進学して研究を発展させ、「サイエンス・インカレ」(文部科学省主催)で文部科学大臣賞を受賞した。京都の路地や家の角に置いてある「いけず石」と呼ばれる石を調査した生徒の研究は在学中に新聞で紹介され、今も大学院生や研究者が「先行研究がないので論文を見せてほしい」と同校に問い合わせてくることもあるという。

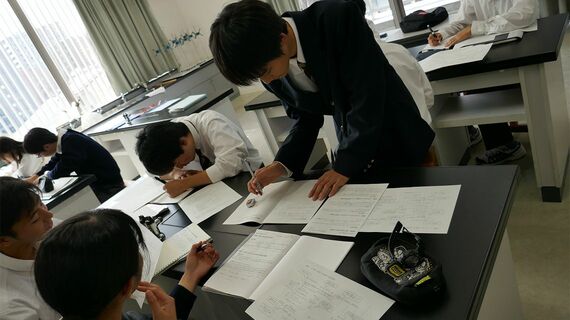

飯澤氏は、日々の授業においても、探究基礎による生徒たちの成長を感じている。

「演繹と帰納の違いや、『批判』が相手を理解するための行為であることが実践的にわかるようになり、人との話し合い方が変わります。質問することに抵抗感がなくなり、『定義のズレ』による食い違いなどにも早く気づくようになりますね」

しかし、受験勉強とは異なるアプローチを取る探究基礎を導入してから、なぜ飛躍的に進学実績が向上したのだろうか。飯澤氏は、こう考えている。

「初年度は教員も手探りでしたが、探究に興味のある生徒が集まったことで一緒に授業をつくっていくことができました。また、生徒は探究活動を通じて、興味が湧くものに出合ったり、『もっと知りたい』という意識を強く持ったりする中で、人生の探究という観点で進路についても深く考えるようになったのだと思います。つまり、探究基礎が生徒の学習意欲や学習方略を立てる技能を向上させたわけですが、それを受けて教員自身もつねに授業改善を図るようになった。このサイクルが、進学実績の向上につながった可能性があると考えています」

「虎の巻」は秘訣であり課題でもある

学習指導要領の改訂もあって「探究」を検討する学校は多いが、どうしたらよいのかわからないという声も少なくない。導入できても担当者が異動した途端にフェードアウトしてしまい、定着しないケースもよくある。そんな中、同校は教員の異動が多い公立校でありながら、なぜ20年以上も探究基礎を継続できているのか。

「『HOP』は、独自の教材を作ってあるんです。また、『研究部』という部署があり、そこが探究基礎の企画運営を行っている。『STEP』ではゼミ教員を割り振る際、新任の先生とベテラン先生をペアにするなどの配慮も行っており、授業をサポートする大学院生のティーチングアシスタントもいます」

つまり、初めて赴任した教員でも流れがつかめる体制になっているのだ。しかし、ここから先が難しい。「JUMP」は生徒が自ら考え、調べる授業なので、一斉授業とは異なるマインドセットが必要になってくる。そのため、「生徒に指導するという考え方を捨てましょう」「『どうしたらいいか』と聞かれたら、『どうしたらいいと思うか』と聞き返してください」というアナウンスを徹底しているという。