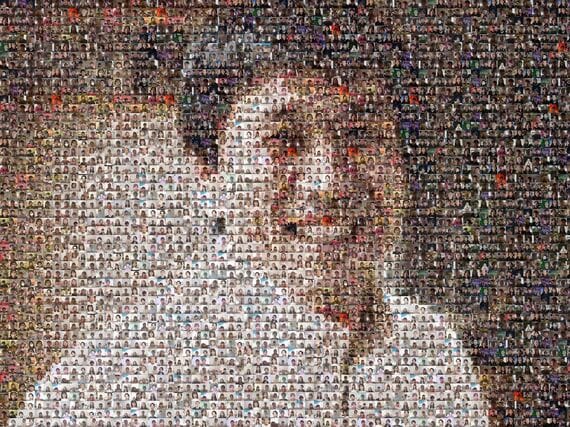

立教大学の中原淳教授が実践した「ラジオDJ」講義とは? 学生満足度向上の理由、オンラインで「つながり」続ける授業設計がカギ

カギとなるのは、「インタラクションの設計」だと考えています。

完全オンライン授業でわれわれが気づいたのは、「多くの学生は、授業に対してインタラクションとフィードバックを強く求めている」ということでした。オンラインであれ対面であれ、インタラクションをどのように設計するかが重要になるでしょう。「大学生経験」が希薄になってしまった学生たちに、授業の課題を通したインタラクションを提供することで大学や先生と学生同士がつながる場もつくっていくべきだと思うのです。これを上手に設計できれば、学生の学びに対するモチベーションが上がり、授業満足度と学習効果を高めることができます。

(少人数)×(対面)がインタラクティブな環境に最も近づきやすいですが大学経営のさまざまな制約で、すべての授業を少人数制にすることは難しい。

したがって、大規模授業はICTを活用し、これまで実現できなかったインタラクションをつくっていけるかどうかが命運を分けるでしょう。

――しかし、ICTを活用しても、1人の教員が数百人の学生を相手にするのは限界があるのでは?

そうですね。そこで登場するのが「TA(ティーチングアシスタント)」です。大規模授業のインタラクションを実現するには、TAの有効活用がもう1つのカギとなります。

具体的には、大規模授業の中で少人数ワークをたくさん取り入れるといったことです。各ワークグループにTAをつけて、議論やワークをサポートしてもらえば、数百人規模の授業でも質の高いインタラクションを生み出していくことができると考えています。

「ラーニング・バイ・ティーチング」という言葉もあるように、人に教えることは自らの学びにもつながります。TAは現在もありますが、学生の学びをサポートするための役割としては形骸化し、上学年の学生の単なるアルバイトになっている大学もあると思います。そうではなく、TAにもしっかり「教える」役割を担わせることで、その経験をTAである学生自身の成長につなげることができるのではないでしょうか。

――これまでの、大教室で数百人の学生がたった1人の教員の話を聞く授業のイメージから、大きく変わりそうですね。

コロナによって半ば強制的に始まったオンライン授業でしたが、(大人数)×(オンライン)の授業は、大きな変革が起こるでしょう。TAがハブとなってインタラクティブな授業を展開するのも1つの方法になるかもしれません。

いずれにせよ、(大人数)×(オンライン)×(インタラクティブ)の授業を開発できた大学が、今後の授業のスタンダードをつくっていくように思います。

制作:東洋経済education × ICTコンテンツチーム

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら