立教大学の中原淳教授が実践した「ラジオDJ」講義とは? 学生満足度向上の理由、オンラインで「つながり」続ける授業設計がカギ

そしてたどり着いたのは、コーナーを区切ってテンポよく進める「ラジオDJ型」のような新しい手法です。90〜100分の授業を20分、30分と細切れにして、教員が話すパートと、学生が個人ワークをしたりチャットに書き込んだりするパートを、交互に織り交ぜながら授業を組み立てました。

――学生の反応はいかがでしたか?

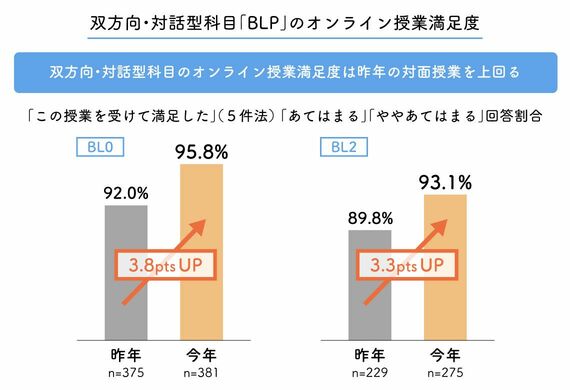

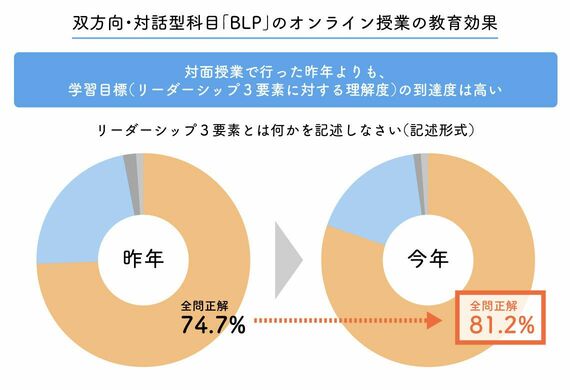

私は現在、学部授業にはゼミ以外かかわっていませんが、(私の勤務している)経営学部の初年次教育であるビジネスリーダーシッププログラムでは、オンライン授業に対する学生の満足度評価は、担当科目の教員の努力の成果もあり、おおむね高い結果が出ました。立教大学経営学部の田中聡先生、舘野泰一先生らが中心になり、下記のような報告をなさっています。

https://www.rikkyo.ac.jp/news/2020/09/mknpps000001bg3b.html)

授業中の学生の行動にも変化があったようです。これまでの大規模授業では、教員が学生に尋ねても、意見や質問はあまり出てこなかったんですよね。それが、オンライン授業で「質問があればチャットに」となった途端に、驚くほどたくさんの学生が積極的に質問や発言をするようになったんです。今までの対面授業では、たくさんの人の前で質問や発言をすることに心理的ハードルがあったのでしょう。

それまで質問できなかったことが質問できるようになり、学生たちの理解度や授業満足度が上がったことで、レポートの質など学習効果も高まる結果となったようです。

https://www.rikkyo.ac.jp/news/2020/09/mknpps000001bg3b.html)

また、大規模授業や大学院では、今後もオンライン授業を継続してほしいという声が多数上がっています。大学院は社会人も多いので、通学の時間と手間がなくなったメリットは大きいようです。

――なるほど。では今後、フルオンラインの学校が増えていくでしょうか?

コロナ以前にも調査研究されていますが、オンライン授業は確実に学習効果を高めます。授業ということだけを考えるなら、フルオンラインも可能でしょう。

しかし、「大学生経験」は、授業を受けるだけではありません。大学のキャンパスを歩き、友達と交流することや、部活動やアルバイトなど、授業以外の活動も重要です。リアルな交流や活動は、学生たちも求めていますし、そうした経験という意味でも必要だと感じます。

大学教育の未来は「インタラクションの設計」がカギ

――フルオンラインを経験してみて、これからの大学教育はどのように変化していくと考えますか?

コロナによって、オンライン授業を一斉にスタートさせましたが、徐々に差が出てきていると感じています。これまでの試行錯誤から、授業をよりよいものに発展させられるかが今後の大学の生き残りを決めると言っても過言ではないでしょう。