ICTで「子どもの個性が浮き彫りになる」理由 福島県の小学校に見る「ICT教育のリアル」

「みんなで考える」「見て覚える」が簡単に

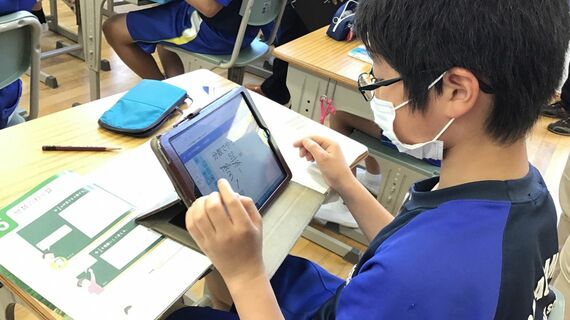

全校児童145人が1人1台のタブレットを使いこなす小学校があるーー。福島県の海沿い、浜通りに位置する新地町立駒ケ嶺小学校だ。「児童はタブレットに自分専用のIDとパスワードを入力して、学習プラットフォームにログインします。そこからデジタル教材やドリル学習ソフト、協働学習ソフトなど、たくさんのコンテンツにアクセスできる仕組みです」

そう教えてくれたのは、同校で6年生の担任をしている橘寿史先生だ。

6年担任 本校勤務5年

研修主任、情報・ICT教育担当

橘 寿史先生

「ICT教育のメリットは、何といっても操作性です。昔なら、授業に必要な図やイラストは模造紙に描いていましたが、デジタルなら素早くきれいに作成できるので、授業の準備がとても効率的になりました。また写真や動画をアップし、そこにコメントを付けられるのも画期的。児童は授業を受けた後、自分のノートの写真を撮って、学習プラットフォームにアップします。教員は、学期末に成績評価をするときにこれを見返して『この子はここが光っていたな』と振り返ることもできるんです」

ICT教育は、学習内容の共有化にも強みがあるのだと橘先生は語る。「児童がタブレットに書いた答えを電子黒板に転送し、クラスのみんなで一緒に考えたり、話し合うこともできます。ICTによって、いわゆるアクティブラーニングが格段にやりやすくなりました」。

現場で注意しているのは、「デジタルだけに偏らないこと」(橘先生)だという。デジタル教材と紙の教材、そして紙のノートを併用し、目的に応じて使い分けている。

「紙とデジタルにはそれぞれ強みがありますから。紙が向いているのは、自分の手を使って書く(描く)こと。例えば、正六角形を描く課題があるとします。デジタル教材ならいとも簡単に作図できますが、実際に分度器や定規を使って作図するのも大事。そこで、作図の仕方は動画を見て学び、実際の作図作業は、紙と鉛筆を使って自分の手で書いてみるという指導方法を採っています」