iPadアプリで叶える「閉じ込め症候群」の解放、クラファンで資金調達、重度障害者の会話手段に

松尾社長が前職時代に作り上げた装置の仕組みは、至ってシンプル。ひらがな50音の文字盤が音声ガイド付きで「あかさたな」の順に点灯する。スイッチを押すと、次は「かきくけこ」などと1文字ずつ光る。任意の字での入力を繰り返し、言葉を紡いでいく。

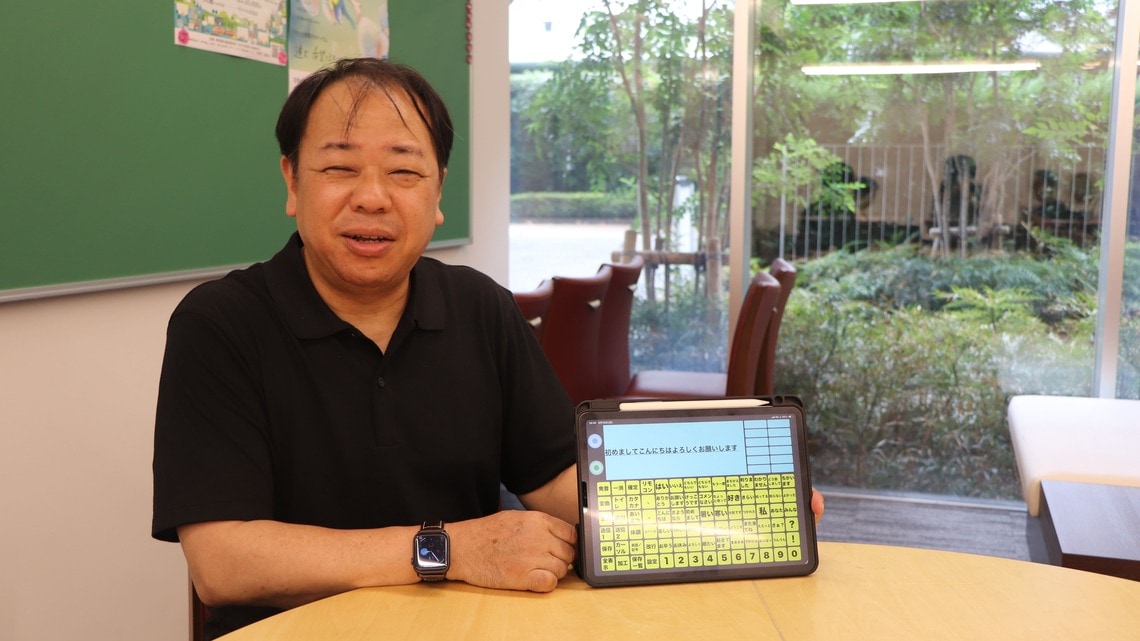

アクセスエールの主力製品「ファイン・チャット」は、パナソニックで販売していた装置の後継機に当たる。意思疎通に特化した業界唯一の専用端末で、扱いやすさや動作の安定性には定評がある。一方、近年は「LINEやメールに対応してほしい」との要望が増えていた。

他社製の装置も文字入力の手法はおおむね同じだが、主流はWindowsパソコン用のソフトとなっている。会話以外にもメールやインターネットなどの多様な機能を有する一方、ハードウェアとのセット販売になるため、どうしても価格は高くなる。

補助金の認定にハードル

自治体から身体機能を補う「補装具」と認定されれば、購入時に補助を受けられる。ただ、審査を通過するためには、本人が機器を使いこなせることを証明せねばならない。ここで重度障害者は「ニワトリが先か、卵が先か」のジレンマに陥る。

導入には、その人が動かせる身体の部位に応じたスイッチを選定し、扱えるようになるまでの訓練が必須だからだ。年単位の時間がかかる人も珍しくない。つまり、装置が高額なために練習できず、練習できないために補助金を得られない、という構図なのだ。

デモ機の貸し出しサービスを実施するメーカーもある。アクセスエールもその1社だが、「希望者が多く、期限を区切らざるをえない」(松尾社長)。装置の市場規模は、全体で年間600台程度の販売数とされる。松尾社長は「潜在的な需要はこの5倍はあるだろう」とみる。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら