AI選書で読書好きの子を増やしたヨンデミー代表が語る、「書く力」の伸ばし方 AIと会話「ハナシテミー」で育てる7つのワザ

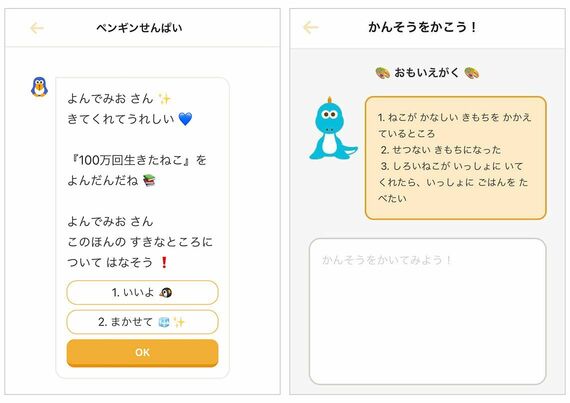

昨年11月には、得意技を持つ「たいこのきょうりゅう」を追加した。「おもいえがく」という読書家のワザを教えてくれるAIキャラクターだ。五感を使って情景を描く力を伸ばすような問いかけをし、引き出した子どもの感想を箇条書きにして提示する。子どもはそれを基に自身で感想文を書いていく。

このように技や難易度はそれぞれ異なるが、主体的にアウトプットできるよう、子どもが好きなAIを選べるようにした。

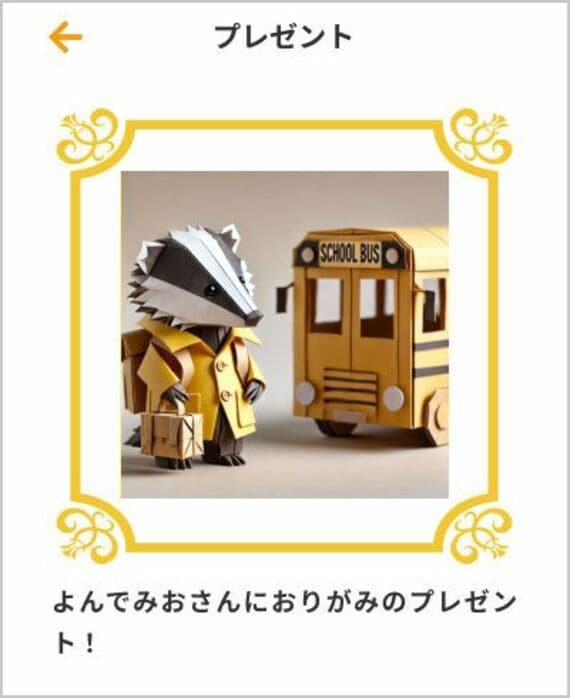

また、感想文を書くと、それにインスピレーションを受けた折り紙のイラストがもらえるといったモチベーションアップの仕掛けもある。

学校や教室でこそできる「書く文化」の醸成

これまでヨンデミーで提出されていた感想文は、何も書かずに提出されているか、「面白かった」の一言で終わっている場合が多かった。しかし、ハナシテミーの提供により、「感想を書くことへの抵抗感が少なくなった」「感想記入が増えた」など、感想文に対して前向きになったことがうかがえる声が多く寄せられるという。

「とくに『たいこのきょうりゅう』のリリース以降、感想の変化が顕著に表れるようになりました。ただ『すごかった』『面白かった』と一言しか書かなかったような子が、『笑い声が聞こえたきがしました』(小学1年生)、『頭のなかでごはんのおいしいにおいがしてきたよ』(小学2年生)といった感想を書くようになっています。読書家のワザによって本の読み方が変わったからこその変化だと感じています」

利用状況は、子ども1人で使っているケースが50%、保護者が時々質問を受けながらも基本的に子ども1人で利用しているケースが29%。基本的には、保護者のサポートや時間的・精神的余裕、専門的な知識がなくても、子どもが簡単に利用できる点も評価が高いポイントのようだ。

「私たちは子どもたちがどんな本を読んで、どんな感想を出し、どんな本が好きかといったデータを集めてきました。今後はこの読書体験データを生かし、個別最適化された会話ができるようにしたり、ユーザー同士をつなげたりしていきたい。本と子どものコミュニケーションも含めて、ハナシテミーがコミュニケーションのハブとなり、読書をより楽しいものにしていきたいと考えています」

笹沼氏は、子どもたちの読書力や書く力の向上のために、学校教育には次のようなことを期待している。

「大事なことは3つあります。1つ目は時間をつくること。たっぷり読んで書けるように、子どもが試行錯誤できる時間をつくることです。2つ目は、読むことや書くことを嫌いにさせない仕組みをつくること。強制ではなく、あくまで楽しくできるようにすることです。そして3つ目が、書く文化を生み出すこと。クラスに本を読む人がたくさんいれば、自然とほかの人たちも読むようになります。書くことも同じで、楽しければ書く文化も生まれてきます。こうした取り組みは、学校や教室でこそ実践できるものだと思っています」

(文:國貞文隆、編集部 佐藤ちひろ、注記のない写真:Yondemy 提供)

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら