AI選書で読書好きの子を増やしたヨンデミー代表が語る、「書く力」の伸ばし方 AIと会話「ハナシテミー」で育てる7つのワザ

AIを使えば同じような感想文が出来上がるのではと思う人もいるかもしれないが、ハナシテミーは「感想文を書いてあげる機能」ではなく「感想を引き出す機能」であるため、十人十色の感想文が生まれるという。まずは楽しく話してアウトプットをするという入り口を作ることを重視し、開発もその点に注力したと笹沼氏は語る。

「感想文を書くことに苦手意識があったり、考えを表現できなかったりする子どもは多い。であれば、どうすれば子どもたちが感想文を書きたくなるのか、子どもが考えていることをどう引き出せば書きたくなるのかといった視点で、ヨンデミーで蓄積してきたAIと子どもの会話ログデータや問いかけのノウハウを活用して開発を進めました。例えば子どもたちに直接答えを与えるのではなく、ステップを分けて少しずつ取り組んでもらえるようにするなどAIを制御しているのですが、そのように私たちのノウハウを守りながらAIにふるまってもらうようにする点は最も大変でしたね」

優れた読書家たちの「本を楽しむワザ」に注目

しかし、「ハナシテミーは、実は根幹となる支援は作文力の向上ではなく、読書力の向上なんです」と笹沼氏は言う。いったいどういうことか。

笹沼氏は、「書く力」を養う以前に、そもそも子どもたちが学校で読書感想文の書き方を教わっておらず、お手本を知らないことに課題があると話す。

「だから夏休みの宿題ではワークシートを埋めるタイプのサポートを使ったり、昨年だと生成AIに書かせたりして乗り切ったご家庭も多かったようですが、それでは書く力は身に付きません。大事なのは、楽しくたくさん量をこなすこと。ヨンデミーでは、1冊の本を深く読んだり難しい本を読んだりするのではなく、楽しくたくさん読む習慣をつけることを大切にしてきました。同様にハナシテミーも、本を読む中で楽しく書くことを習慣にする、日常的に書けるようになるところにフォーカスしています」

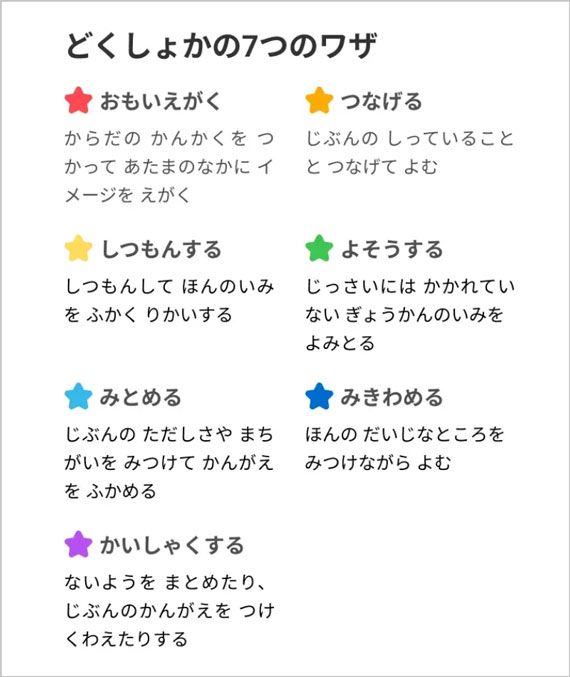

そのため、ハナシテミーでは「おもいえがく・しつもんする・みとめる・つなげる・よそうする・みきわめる・かいしゃくする」を、優れた読書家たちが本を楽しむためにやっている「7つのワザ」と定義し、これらの要素を楽しみながら習得できるよう設計したという。

ヨンデミーは、ライティングワークショップ(作家の時間)やリーディングワークショップ(読書家の時間)の実践者であるアメリカの伝説的教師、ナンシー・アトウェル氏の学習モデルを参考にしてきた。ハナシテミーもナンシー氏の思想のほか、アメリカの読解力指導に関する教育書『Strategies That Work』や『「読む力」はこうしてつける』(新評論)、笹沼氏が高校時代に指導を受けた教諭・澤田英輔氏による読書教育などを参考に、「どくしょかの7つのワザ」を作成したという。

ポイントは、「どくしょかの7つのワザ」に対応したAIキャラクターが子どもたちをサポートしていく点にある。それぞれが読書における“得意技”を持っているという設定にし、彼らとおしゃべりしながらその技を身に付けられるよう設計した。

まず、昨年9月のベータ版開始時には、「どくしょかの7つのワザ」を習得する前のファーストステップとして、「ペンギンせんぱい」をリリース。子どもに問いかけて感想を引き出し、それを要約して文を作ってくれる。感想文の基本的な型を学べるよう、お手本を見せてくれるのだ。