秋田県の超難関大「国際教養大学」の学長が語る、価値創造人材に必須の3要素 「英語を学ぶ」のではない、「英語で学ぶ」強み

授業はすべて英語、全学生に1年間の留学義務

「授業はすべて英語の少人数制」「1年間の留学義務」「新入生は1年間寮生活」といった特色ある教育で知られる国際教養大学。一般の学生にとっては、かなりハードな挑戦になるように思われるが、こうした教育の狙いはどこにあるのか。2021年に学長に就任したモンテ・カセム氏は、次のように語る。

「私たちは学生に“エクセレンス”(優秀性、卓越性)を求めています。それも国内のエクセレンスではなく、国際的なエクセレンスです。そのために初代学長の故中嶋嶺雄氏(元東京外国語大学学長)は、発信力が弱い日本でグローバルリーダーを育てるために、まず国際社会の中で堂々と自分の考えを英語で主張できる人材を育成することに努めました。それを引き継いだ2代目学長の鈴木典比古氏(元国際基督教大学学長)はリベラルアーツ教育の本質を根付かせようと、言語力、コミュニケーション力、発信力だけでなく、他者への思いやりや愛が人間社会の形成に必要なことを説き続けてきたのです」

とくにこの10年間は、アメリカの名門リベラルアーツ大学をベンチマークとして、世界の名門大学に比肩する大学づくりを目指してきた。現在、定員は175名(4月入学165名、9月入学10名)で、キャンパス内の学生のうち4分の1は海外からの留学生だ。教員の約6割は外国籍の教員で、残り4割の日本人も海外の大学で修士号や博士号を取得した教員が多い。授業は基本的に英語で行われ、ディスカッションも英語、レポートもすべて英語で提出しなければならない。

「私たちの大学は、英語を学ぶ大学ではなく、英語で学ぶ大学。英語を土台とし、留学でさまざまな体験をしていくことを前提としているのです」

すべての学生に1年間の交換留学が義務付けられており、海外の提携大学は52カ国・地域200以上に上る。語学留学ではなく、専門科目を学ぶ。集団派遣ではなく少人数派遣を前提とし、授業料は相互免除、留学中の取得単位は卒業単位に認定される。

「学生には留学先大学を第6希望まで挙げてもらい、1カ所に固まらないように分散させています。学生は希望の大学に必ずしも行けるわけではありませんが、GPA(国際基準である成績評価)が重視されるため、留学先を重視する学生は一生懸命勉強することになります。また、本学に納める授業料で海外大学に留学できることもメリットの1つだと言えるでしょう」

同大は公立大学であり、年間の授業料は69万6000円。住居費や渡航費などの負担は別途必要だが、一般的な海外留学に比べかなり少ない費用で留学できる。

トップクラスの偏差値、背景に多様な入試制度

互いに支え合って学ぶ環境が整っている点も同大の特徴だ。

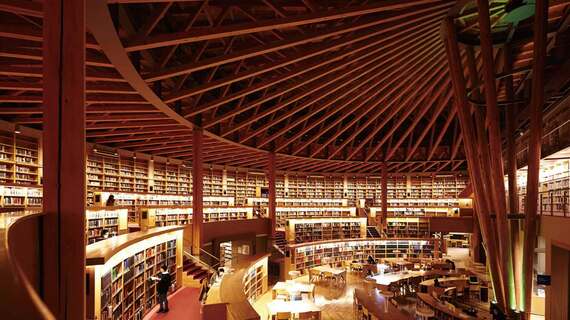

「大学図書館(タイトル上の写真)は24時間365日利用でき、多くの学生が遅くまで勉強に励んでいます。また、グローバルコミュニティーで生活するスキルを得るため、新入生は1年間の寮生活を義務としていますが、2~4年生の8~9割はそのままキャンパス内での生活を継続していますね。寮生活の中での交流を促すよう場づくりも工夫してきましたが、今後は学生の自発的な活動や課題解決の成果を発信できるような場づくりもしていきたいと考えています」