「ドリーム・ハラスメント」を助長?注意したいキャリア教育や探究の落とし穴 大人は好奇心を保護してソーシャルサポートを

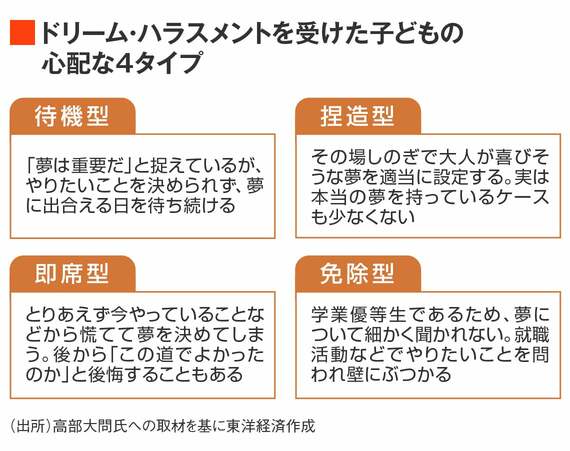

この中で、待機型、即席型、捏造型はわかりやすい被害者だが、免除型にも大きな課題が潜んでいると高部氏は指摘する。

「中高大とスムーズに進んで社会人になっていく免除型は、勉強ができるいわゆる優等生に多い傾向です。例えば、夢は何かと聞かれて『東大合格』と答えるような生徒に対して学校の先生は反対しません。その夢をなぜ持ったのか、東大に入ってその先に何をするのかなどを点検してもらえないのです。実はそうしたノーチェックな子たちほど希望の大学や企業に入った後、本当に自分は何をしたかったのかと壁にぶち当たるケースが多い。受験の勝者こそ、夢の取り扱いについて注意すべきだと思います」

重要なのは「好奇心の芽」をつぶさず守ること

ならば、本来のキャリア教育はどうあるべきなのだろうか。高部氏は、まずは子どもたちそれぞれの好奇心を保護者や先生たちが保護していくことが大事だと強調する。

「好奇心の芽は不安定でもろい。『そんなのやめときなさい』などの大人の一言によって、簡単に吹き飛んでしまうものです。だからこそ、子どもの好奇心を守ってあげる必要があるし、守ってくれる人になるべく多く会わせることが大事だと思います。子どもたちの人材データベースを豊かにし、『こんな生き方もある』ということを子どもたちに気づかせることが重要です。また、一見、好奇心がないように見える子も、本当は好奇心があったり、どこかのタイミングで必ずその芽を出すと私は考えています。そのため、大人は長い目で子どもに寄り添っていくことが必要だと思っています」

そのうえで、夢がない子や夢が持てない子に対しては、ソーシャルサポートの視点が重要だと高部氏は考えている。例えば、小学校の段階で必要なのは、「情緒的サポート」だ。子どもたちが好きなマンガやアニメなどの登場人物を取り上げて、人生とキャリアの話を織り交ぜながら夢のない生き方にもエールを送るなど、子どもたちの感情に寄り添うことが大切だという。

進路指導が入ってくる中学校の段階では、子どもたちに自分の最大出力を出して何かをやり切る経験をさせることが大事になってくる。これは「道具的サポート」と言われるもので、行事など子どもたちが挑戦できるコンテンツをどんどん子どもに与えてあげるとよいという。

「高校の段階では、『情報的サポート』がよいでしょう。高校生にもなると、情報を与えれば自分で考え、水を得た魚のように動き始めたりします。キャリア理論などをかみ砕いて話してみるのもいいかもしれません。つまり、小学校では伴走、中学校では並走、高校では自走できるようにしていく。先生たちが、そうした指導を各段階で行っていくことがキャリア教育においては重要になっていくと私は考えています」

(文:國貞文隆、注記のない写真:USSIE/PIXTA)

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら