数学アレルギーの元凶は公式丸暗記?克服のカギは「具体的なイメージ化」 受験生、数学は年明けからでもどんどん伸びる

数学専門個別指導塾 数専フォーラム代表

早稲田大学卒、同大学院理工学研究科数学専攻修了。大学院進学と同時に駿台予備学校講師となる。数学オリンピックメダリスト養成講座の創設に携わるなど活躍。2008年に数専フォーラムを設立。小規模ながら毎年東京大学や医学部などの難関大学合格者を輩出する個別指導塾として注目を集めている。『今野和浩のとことん数学Ⅰ・A』(旺文社)、『今野和浩のかみくだき数学Ⅱ』(学研)、『文科系学生のための数学教室』(有斐閣アルマ)など著書多数

(写真:本人提供)

――定性的に理解することで、定量的な答えを導くスピードの向上も期待できそうです。

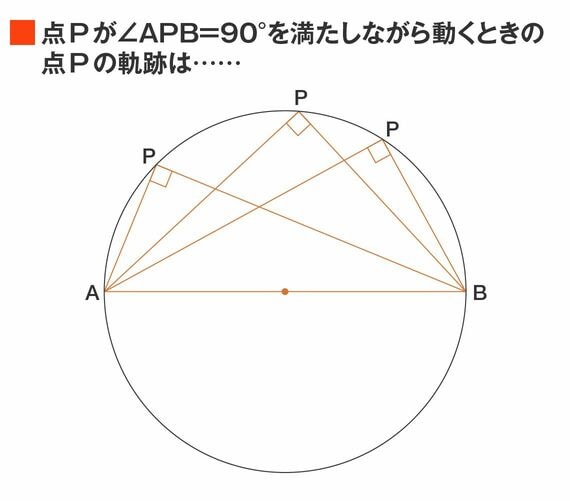

そういう効果はあると思います。大学入学共通テストの数学は、「問題量が多くて時間が足りない」とよく言われますが、すべて定量的に考えて計算で処理しようとするから足りなくなるという面もあるんです。定性的に捉えるクセをつけておくと、かなりショートカットできるので、私の塾では「性質」に着目してから解法を選択するように教えています。

ただ、そうした指導で伸びるのは、ある程度上位層の生徒たちです。「5割引からさらに2割引」のような問題がすぐ解けない中学生・高校生も実はかなり多く、そういう生徒は基本的な計算や図形の問題を反復的にこなすことが必要だと思います。

医学部に合格したある生徒は、計算ミスが多くてスピードも速くないのが悩みだったので、授業の冒頭で百ます計算をやるようにしました。中学生のときから高校3年生までずっと継続して取り組んだことで、数学に対する苦手意識が克服できたという例もあります。

数学が苦手な生徒ほど、難しい問題をやりたがる

――基礎をしっかり固めることが大切だとよく言われますが、百ます計算のように「小学校低学年でもできる問題をやっても仕方がない」と考える生徒も多いのではないでしょうか。

それも、数学に対して苦手意識を抱いている生徒に多く見られる傾向ですね。なぜ苦手になったのかを探っていくと、難しいことばかりやっているんです。「どうして難しい問題をやるの?」と聞くと、「合否は難しい問題を解けるかどうかで決まる。だから簡単な問題をやっても仕方ない」と口を揃えます。

ところが、必要以上に難易度の高い問題を解かなくても、医学部などの難関大学に合格することは十分に可能なんです。入試は、取りこぼしてはいけない問題をきちんと解けば合格ラインに達するようになっているんですね。

――同じミスを繰り返してしまって苦手意識が膨らむというのもあると思います。そういう場合はどうすればいいのでしょうか。