世帯年収による差が2.6倍、学力格差にもつながる「子どもの体験格差」とは 支援を「ぜいたく」だと感じる人に足りないもの

部活動の地域移行は体験格差の期間を延長させるおそれ?

子どもの多様な体験にはさまざまな価値があると今井氏は説明する。

「自分は何が好きで何が嫌いなのかを発見し、自らの個性を伸ばすためには、学校外でのさまざまな体験が大きな役割を果たします。経験は子どもの好奇心や自信を育てるので、学習意欲にもつながります」

コロナ禍での行動制限が体験の量を減らし、ひいては子どもの学習意欲を減衰させている例も多いという。同氏は続ける。

「学校と家庭以外のコミュニティーを持ち、そこで出会う人と人間関係を築くことも、非常に大切な『体験』の価値だと思います。教室には居場所がないと感じて不登校気味だったけれど、それでも地域のクラブ活動には参加していた子どもがいました。また、別の生活困窮家庭の子は、大人になって、『子どもの頃のサッカー部のコーチとの出会いが人生を変えてくれた』と当時を振り返っていました」

CFCの調査では、世帯年収が低い家庭ほど、経済的な理由で子どもが望む体験をさせられなかったことがあると回答した割合が高いこともわかっている。家庭の状況が理解できる年齢になってくると、子ども自身が「うちは無理だよね」と希望を言わなくなるケースも少なくないそうだ。こうした諦めの体験による子どもへのダメージは、想像以上に大きいと今井氏は指摘する。

「やりたいことや欲しいものを我慢することに慣れた子どもたちの中には、受験期の通塾を初めから諦めてしまい、塾に行きたいと親に言い出せない子もいました。体験の質が学習意欲を生むとお話ししましたが、こうしたことから、より直接的な学力・進路選択の格差にもつながっていくのです」

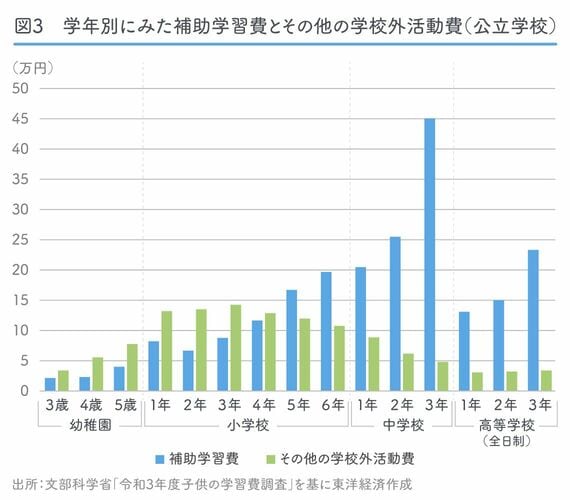

文部科学省の「子供の学習費調査」ではこんな結果も出ている。小学校4年生までの家庭では、塾などの補助学習にかける費用支出よりも体験活動(学校外活動)に充てる支出のほうが多い傾向にある。だがそれが5年生以上の家庭では逆転し、学習に充てる費用のほうが多くなるのだ(下記図3参照)。とくに中学生の段階で体験活動にかかる支出が抑制される背景には、中学校から始まる部活動があるのではないか、と同氏は言う。

「スポーツでも文化活動でも、習い事としてやらせていたことを部活動で代替してくれることが多くなります。家庭ではその分、塾などの学校外学習に費用を充てるようになる。部活動が教員の方々の負担で成り立っているという点はもちろん無視できませんが、部活動の地域移行も、舵取り次第では小学校での体験格差を中学校まで延長させることになりかねません」

高校受験に直結する年齢まで体験格差の期間が延びれば、子どもたちは分断され、さらに学力の格差も広がる――今井氏のこの懸念には、もう1つ理由がある。

「2019年の学習費調査に比べて、22年の同じ調査では、学習にかける費用と体験活動の費用が逆転するタイミングが早まっていたのです。コロナ禍で体験活動が制限され、それが学習の費用に回されたということもあると見ています」

あるいは、コロナ禍によって困窮の度合いが強まった家庭が、体験活動より学習を優先した可能性もあるかもしれない。前述のとおり、体験活動の価値は認識されにくい。その傾向は、保護者自身の子ども時代の体験が少ない家庭でより顕著だ。いずれにせよこの状況が続けば、今度は体験格差の影響よりもダイレクトに、早期の学力格差が広がるおそれがある。今後の動きを注視する必要があるだろう。

衣食住や勉強とも異なる体験活動は「グレーな位置づけ」

子どもの体験格差における最大の課題は何か。今井氏は「社会全体のイシューとして捉えられていないこと」だと明言する。