二刀流教師•山本崇雄「教えない授業」が生徒の自学力を育む、納得の理由 教育活動の主語は「生徒」、変わる教師の役割は?

「教えない授業」を提唱する二刀流の教師

「教えない授業」を提唱し、各方面から注目を集めている山本崇雄先生。1994年から公立中学校で英語教師としてキャリアをスタートして以降、東京都立両国高等学校附属中学校、東京都立武蔵高等学校附属中学校などを経て、2019年に退職。現在は横浜創英中学・高等学校、新渡戸文化中学校・高等学校などで教壇に立つほか、企業・団体にも教育メソッドやトレーニングを提供している。

複数の私立校や企業・団体と雇用契約を結び、執筆や講演活動なども行う「二刀流(複業)の教師」という、これまでにないユニークな働き方をしている教育プロフェッショナルの一人だ。そんな山本先生は教育現場だけでなく、学校全体の教育をデザインする仕事にも携わっている。

「新渡戸文化中・高で、19年からカリキュラムの教育改革などを担当し、横浜創英中・高では、今年度から校長補佐として新たなコースを立ち上げる仕事をしています。私は仕事において“横展開できる”教育実践改革を念頭に置いており、週1回、月1回とさまざまな場所で仕事をするときも、つねにエッセンスをアップデートし、決して属人的ではない確かなセオリーやシステムを全体として共有していくことを心がけているのです」

教育者が学校以外に企業・団体でも仕事をするのも、理由があるのだという。

「例えば、リアルな社会で自由な働き方をしたければ、それだけ行動に責任が伴ってきます。こうした社会の状況を、自分自身が体験したうえで子どもたちに伝えると、子どもたちは自分の感情や行動などをコントロールすることが非常に大切だということや、今、教わっていることが社会に出ても役立つことを知ることになります。これまでの学び方は、学校は学校、社会は社会で分断されていたように思いますが、そこをシームレスにしていく必要があるのです。社会のリアルな変化を学校の教育に取り入れていく。教育も1つの尺度ではなく、人との違いを価値として認め、子どもたちのオリジナリティーを育てることがこれからの社会をつくることにつながっていくのです」

そう語る山本先生が提唱しているのが、「教えない授業」というメソッドだ。文字どおり、教えないことを通して、子どもたちに主体的な学びを促していくというものだが、その重要なエッセンスとはいったい何だろうか。

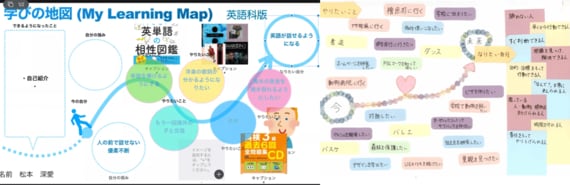

それが「メタ認知」と「目標設定」だ。メタ認知とは「自分が考える、感じるといった認知活動を客観的に捉える」ことだが、子どもたち自身が、自分が今どんな状況にあるのかを自ら客観的に把握し、なりたい自分になるという目標を自身で設定することが重要になるという。

「例えば、英検2級に受かりたいという目標があったとします。そのために、今の自分には何が足りないのかをメタ認知する。メタ認知の結果、もしリスニングの力が弱いとわかったなら、それを強化できるよう、勉強方法をアレンジし、デザインしていく。そうした目標達成を実現するために、解決手段をサポートしていくのが教師の仕事だと捉えています」

(写真:山本氏提供)