テンプレ型の教育で増えた「いい子症候群」の若者 「最近の若者は…」と嘆く前に大人がやるべきこと

つまり、「わかります、わかります」とは思うんですけれども、それを主軸に人生を決めていくっていう状況になっていたかというと、そうでもなかったのではないかなというふうに思うんです。

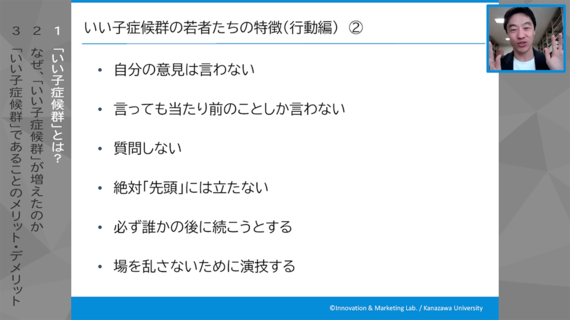

ですから行動も、先頭で歩きたくない人はたくさんいると思うんですよね。信号が青になったときに、ゆっくり歩き出す人ってたくさんいると思うんです。気づいたら必ず先頭の2人は毎回同じってグループありませんか? これって大体同じだと思うんですよね。で、「いい子症候群」の若者は、この感情や行動が徹底してきているというのが私の考え方です。

同時に、最初にご紹介した少しポジティブな行動、ポジティブに見られる行動、これが逆にすごく浮き彫りになってきているなとも思うんです。ですから、かつては目立ちたくないっていう人は、本当にそのとおりの行動をしていたということが、わかりやすさとしてあったんです。

彼はあまりしゃべらないし暗いし、でも、まじめで何かコツコツやっているらしい。趣味は何か持っているけど、聞いても教えてくれないっていうような感じのキャラと、積極的で遊びも仕事も頑張る。こういうわかりやすい構造にあったと思うんですけど、今はこれが見えません。

なぜかというと、「いい子症候群」のこういった行動を、一見さわやかで協調性を持って人の話を聞き、「かしこまりました」「承知しました」「頑張ります」と言うんです。でも感情は、先ほどご紹介したような特徴があります。そこのギャップが最近すごく際立っているので、より「最近の若者はよくわからない」というふうに思われるんじゃないかと思います。

※インタビューの全編は、YouTubeチャンネル「探究TV / 東洋経済education×ICT」で配信中

金沢大学融合研究域融合科学系 教授、東京大学未来ビジョン研究センター 客員教授、LFOR 共同創業者・取締役

北海道生まれ。横浜国立大学卒業。同大学大学院工学研究科物理情報工学専攻修了。博士(工学)。バージニア工科大学大学院Visiting Scholar、文部科学省科学技術・学術政策研究所研究員や北海道情報大学准教授、東京農業大学准教授などを経て、2021年より現職。専門は、イノベーション論やマーケティング論など。『イノベーションの動機づけ』(丸善出版)や『イノベーション&マーケティングの経済学』(共著、中央経済社)など著書多数

(写真:Getty Images)

制作:探究TV / 東洋経済education×ICT

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら