自己肯定感低い子が変わる「プレゼン授業」の中身 「思いを伝える力」を育む「子どもが教える学校」

「ななたこ」を基に、「自分の思い」を掘り下げる

プログラムは、4回目まではプレゼン準備のためのワークショップ、5回目に発表会、6回目の反省会をワンセットとして約1カ月間で行われる。

ワークショップではまず、「プレゼンとは何か」について対話形式で理解を深める。そして、何を伝えたいのかテーマを決め、絵コンテを描いて話の流れを作り、パワーポイントで資料作りをしていく。

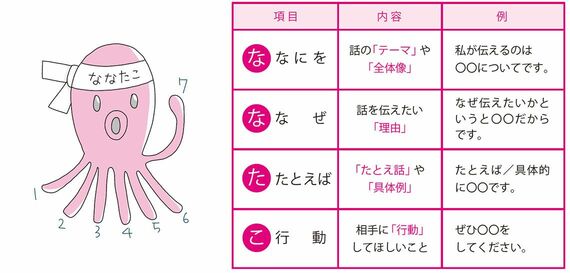

そのうえで、教えているのが「ななたこ」というテンプレート。結論・理由・具体例・再度結論で構成するPREP法などを、独自に「なにを、なぜ、たとえば、行動」へとアレンジした。「ななたこ、7本足のタコだよ~」と伝え、これを基に話のテーマを考えて掘り下げていく。

『10歳から知っておきたい魔法の伝え方』(著/鈴木深雪、イラスト/新藤さとえ、日本能率協会マネジメントセンター)より

「とくに重要なのは動機に当たる『なぜ』の部分。ここがないと人の心は動かせません。子どもたちは『たとえば』の話ばかりしますが、それは枝葉。伝えるための幹の部分『なぜ』に、自分の言葉を入れていくことを大切にしています」

鈴木氏は、「大事なのは自分の思いを伝えること」だと子どもたちに言い続けるが、基本的には「教えない」スタイルだ。

「『これでいいですか』と聞かれたら、『本当に伝えたいことならそれでいいよ』とおうむ返し。すると、しだいに子どもたちは『この先生は何も答えを教えてくれない』と諦めて自分で決めていくようになります。そういった学びがいちばん大切だと思っているので、保護者の方にもできる限り受講中は子どもに干渉しないでほしいと伝えています。そばで親が赤ペンを入れてしまっては、主体的な学びはできません」

スキルはもちろん、「自己肯定感」が得られる

プログラムに参加する子どもは、発表が得意で学級委員になるようなタイプが全体の2~3割、そのほかは親に勧められてしぶしぶ参加するケースが少なくないという。学校の発表が嫌いな子、中には学校へ行くこと自体が苦手な子もいる。

普段は積極的に発表しない子どもたちが、知らない大人たちに自分のテーマを発表する。その体験によって何が起こるのか。鈴木氏は、こう語る。

「ロジカルに考え筋道を立てて説明するスキルが身に付くのはもちろん、自分の意見を言えるようになる中で自己肯定感を得られます。ワークショップの段階から、自分の本音に対して自然と拍手が湧き上がるなどの経験をしますから。最初は『僕でいいんですか』『ゲームについて発表していいんですか』と私の顔色をうかがっていた子が、『これでいいんだ』から『これがいいんだ、自分こそがいいんだ』に変わっていきます」

引っ込み思案だった子が1カ月後には堂々とプレゼンできるようになる、昆虫好きな子がプレゼンを機に珍しい昆虫が生息する外国の言語を学び始めるなど、大きな変容を遂げる子も多いという。

「立ち上げ当初、補聴器を着けている高校生のあるお子さんが『自分の障害について話したい』と参加してくれましたが、受講で自信がついて学校の生徒会に立候補したそうです。プログラム導入校の小学校では、先生が『一度も発表をしたことがなかった子が、プレゼンをして驚いた』とおっしゃっていました」

「子どもはいろんなことを考えていた。十分に理解してあげられていなかった」「こんなに人の話を聞き、話すことに驚いた」と、わが子の本音や可能性に気づく保護者も少なくない。

鈴木氏は、家庭以外でも、自分の話が他人に承認される経験が重要だと考えている。そのため、参加する大人たちにはチャットやジェスチャー、拍手などでリアクションするようお願いしている。「発表することで世の中にどんな反応が起きるのか。そのフィードバックがリアルに感じられるような状態をつくり、究極の成功体験をさせてあげたい」という。