PTAの委員会制を廃止「ボランティア制」の現実味 大人が楽しく子どもに必要な活動を行う組織へ

「とにかく多かった」仕事量、後継者を探すのも一苦労

「本部役員の仕事がとにかく多くて本当に大変で、後継者を探すのも一苦労。『改革するなら、PTA本部を丸ごとなくすくらいのことをしないと意味がない』と思っていました」

こう話すのは、2017年から20年の4年間、横浜市立日枝小学校PTAで本部役員を経験した保護者の平野葉子氏。同校のPTAは、ほかの多くの学校のPTAと同様、PTA本部(役員6名)と下部組織の委員会で構成され、本部役員はほぼ他薦で選出されてきたという。

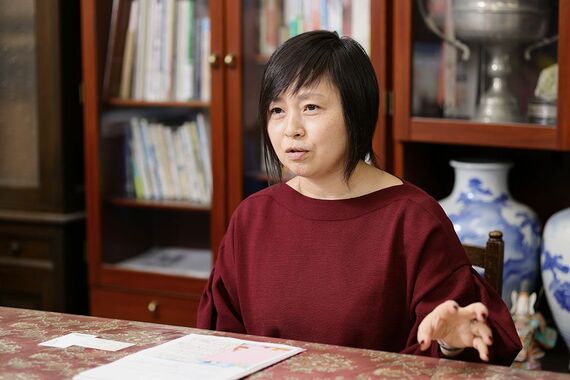

横浜市立日枝小学校「日枝っ子友の会」 こーでぃねーたー

2017年から20年の4年間、横浜市立日枝小学校PTAの本部役員を務める。21年度は「日枝っ子友の会」のこーでぃねーたーとして活動。大学生と小6、2人の子どもの母親

(撮影:尾形文繁)

「私も他薦で選出されました。1年目は会計、2年目以降は副会長を務めたのですが、PTA主催の出前授業の準備、運動会終了後のトイレ掃除、学校行事の際の来賓の方々へのお茶出しや片付けなど、いわゆる“雑用”を含む本部役員の仕事量の多さに驚きました。これまで役員をやってくださった先輩保護者の方々に心から感謝の気持ちを抱いた一方で、『一部の保護者だけにPTA活動の負担が偏るのはおかしい。なくてもよい活動がたくさんあるのではないか』と強く感じたのです。

何をどのようになくしていけばいいのか、自分の言葉で発言できるようになるためにも、まずは『前任者から引き継いだこととしっかり向き合ってみよう』と。1年目は、目の前の“やるべきこと”を懸命にこなし続ける日々でした」と振り返る。

「変えたい」という声が出たときが、改革のタイミング

18年、住田昌治氏が、新校長として同校に着任。住田氏は、ユネスコにより提唱されている持続可能な開発のための教育=ESD(Education for Sustainable Development)の視点を学校運営にも取り入れ、教職員がお互いを信頼し合いながら生き生きと働ける環境づくりに尽力してきた。

トップダウンではなく、現場の声に耳を傾け対話を重ねながら組織を改善していく「サーバントリーダーシップ」による“元気な学校づくり”で注目されている校長で、学校組織マネジメントや教職員の働き方などをテーマに全国で講演や記事執筆も行い、他校からの視察も絶えない。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら