「全国学力テスト」成績上位県の意外な共通点 小・中ともに石川、秋田、福井がトップに位置

にもかかわらず全国での正答率が低かったのはなぜか。それは設問直前の【ゆうまさんの説明】を理解できない子どもが多かったためと考えられる。その証拠にこの設問は小学校算数の中で無回答率が高い。全国平均で10.3%である。一方、3県の無回答率は、石川4.7%、秋田4.5%、福井6.6%と全国平均を大きく下回った。

これは、算数の授業で数式の意味を論理的に考え、わかりやすく説明するという学習がきちんと行われているかどうかの違いによると考えられる。これも学習指導要領の「数学的な見方・考え方」につながる。

OECDのPISAで問題となった日本の子どもの無回答率の高さ

OECD(経済協力開発機構)が主催するPISA(国際学習到達度調査)では、日本の子どもたちの無回答率がOECD平均に比べとくに高いことが明らかとなった。自信があれば答えるが、自信がないと答えることを放棄してしまう子どもが多いのである。

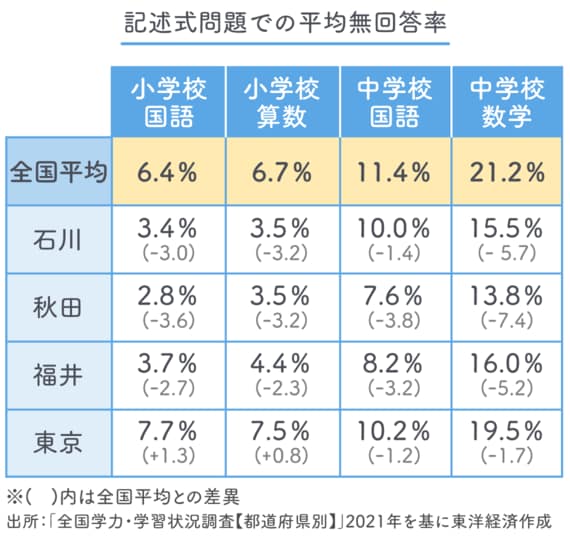

国際調査と国内調査の違いはあるが、そういう状況の中で全国学力・学習状況調査での石川、秋田、福井の無回答率平均は、全体として全国平均よりかなり低かった。とくに記述式に絞ると無回答率平均は同じ上位県でも次のとおりの差がある。

これからの世界や社会では、簡単に答えが見つからないことのほうが多い。答えがわからなくても挑戦してみるということは、子どもの学力・能力として重要なものである。だからといって「難しい設問でも諦めずにすべてに答えるんだよ」と教師が告げても無回答率は下がらない。重要なのは普段の学校での授業のあり方だ。ただ正答を求めるのではなく、質の高い課題に対し、自ら考え、グループや学級で話し合いながら試行錯誤を繰り返しつつ解決に迫っていく授業を行っていくしかない。

学校質問紙から見える3つの共通点

各教科の調査と同時に行われた学校での取り組みなどについて聞く「学校質問紙」の回答からも、石川と秋田には共通する傾向が見られる。

以下のA〜Dの設問については「1.よく行った」と答えている割合が、石川と秋田ではとくに高い(以下、「1.よく行った」と答えた上位4県の割合と全国平均との差を示す)。

【小学校】石川+7.5/秋田+9.5/福井-4.5/東京+1.9

【中学校】石川+7.2/秋田+10.2/福井+7.3/東京+1.9

【小学校】石川+8.2/秋田+8.6/福井0.0/東京-0.4

【中学校】石川+6.7/秋田+10.7/福井+2.5/東京-6.6

【小学校】石川+9.4/秋田+25.0/福井-8.7/東京-10.6

【中学校】石川+18.8/秋田+25.4/福井+12.3/東京-10.8

【小学校】石川+12.6/秋田+30.1/福井-11.6/東京-9.9

【中学校】石川+23.0/秋田+22.0/福井+11.1/東京-11.5

「全国学力・学習状況調査【都道府県別】学校質問紙」2021年