苫野一徳が考える「道徳を生かした市民教育」とは 日本は憲法や民主主義の本質を教えていない

――教科化から3年が過ぎましたが、22の内容項目にやりづらさを感じている教員の声も聞こえてきます。

22の内容項目も構える必要はなく、取り扱えばいいのです。例えば、プロジェクトをやれば学びの中に内容項目はいくらでも入ってくるので、「これは社会正義」「これは生命の尊さ」など、探究した後で後付けすることもできる。

これを私は、友人の研究者の言葉を借りて「後追い型のカリキュラムの編成思想」と呼んでいます。今までは、学校や教員があらかじめ学ぶ内容を決め、そのレールに子どもを乗せていくカリキュラム編成でした。しかし、今後は道徳科に限らず、多くの学習がこの「後追い型の編成思想」を中核にしていく必要があると考えます。

子どもたちの探究活動があり、後追いで学習の意味を見いだし、「学習指導要領のこの内容ができたね」と見取っていく。例えば、長野県伊那市立伊那小学校は、40年以上生活科や総合学習を中心とした探究型のカリキュラム編成を行っていることで有名ですが、まさに「後追い型の編成思想」で教育活動を展開しています。

もちろん、学び残しがあればちゃんと補います。先生の力量が求められますが、これが自然な学習であり、とくに道徳科はやりやすい。道徳科で「後追い型の編成思想」の要領をつかめれば、ほかの探究学習もうまくできるようになると思います。その気になれば道徳科を核にした教科横断的なカリキュラムマネジメントも可能であり、学びの構造転換もできてしまうはず。そんな学校も出てくるといいなと願っています。

――新学習指導要領では探究が強調され、教科横断的なカリキュラムマネジメントも推奨されているので、道徳科を活用した市民教育はいろいろな方法で実現できそうですね。

はい。ただ、探究に大きく舵を切った学校がある一方、まったく取り組んでいない学校もあり二極化しています。また、探究を核にした教科横断型のカリキュラム編成は、学年や学校全体のコンセンサスがないとできません。カリキュラムの編成権は校長にあるので、校長のリーダーシップが重要になります。

実際、市民教育や学びの構造改革をやりたいけれど、周囲の理解が得られないという悩みはよく寄せられます。でも、いくつか手はあります。

まずは小さな対話の会から始めること。例えば、プロジェクトをやりたいなら、プロジェクト型学習を中心とした高校「High Tech High」を舞台にしたドキュメンタリー映画『Most Likely to Succeed』やイエナプランのDVDの上映会を行うなどして、「知る機会」を広げていく。これは割と草の根で広がりますよ。

もう1つ、20代などの若いうちから研究主任に立候補するのも、「こういう学びをやってみませんか」と提案しやすくなるのでお勧めです。

憲法や民主主義の本質も教える授業を

――道徳科の好事例や課題についてお聞かせください。

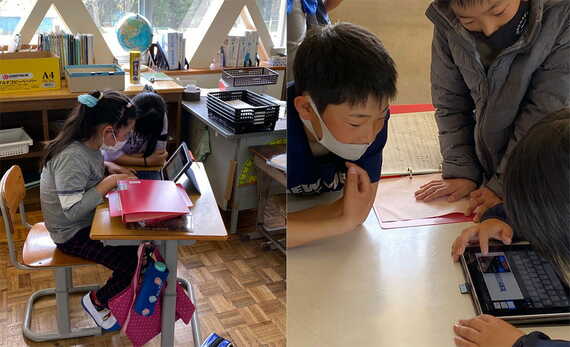

哲学対話は広がりつつあります。私のゼミの卒業生ですが、まだ3年目ながらプロジェクトやルールづくりを盛り込んだ道徳科の授業に取り組む小学校の先生などもいます。

(写真:大分県竹田市立菅生小学校教諭の堀晃翔氏提供)

一方で、教科書を使う授業も変えたいですし、教科書そのものも抜本的に変える必要があるでしょう。例えば、哲学対話やプロジェクトを盛り込み、憲法や民主主義の本質などもしっかり教えるようにするべきではと思っています。