公立小初、中山間校「国際バカロレア認定」の裏側 香美市立大宮小「総合学習」はこう変わった

昨年度、試験的に行われた4年生の探究テーマ「世界はどのような仕組みになっているのか」の実践例を見ていこう。セントラルアイデアは「人々の生活は自然の現象に適応して変化してきた」。理科を中心に3~6年生と学年を超えた教科内容を学習しながら、探究を進めていく。

まずはキーコンセプト1の「太陽、月、星、水の現象の探究(変化)」。グループでマッピングなどを使って自然現象の「変化」に関する各自の疑問点を出し、ほかのグループのアウトプットも見ながらまとめていく。

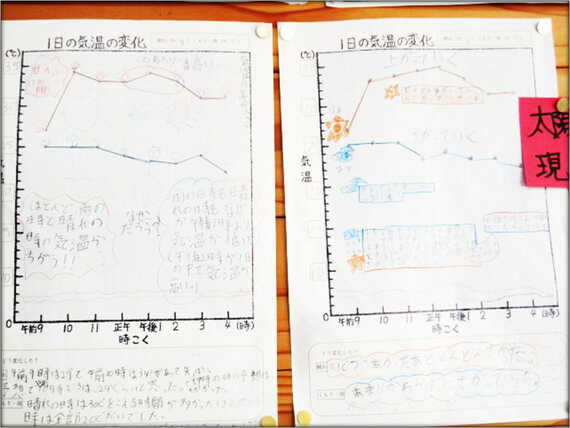

このように個々の疑問を確認してから、探究に入る。太陽の探究に関しては、1日の気温の変化について役割分担をして記録・整理し、結果を分析・共有した。

水の流れの探究は、近くの川でフィールドワーク。物が流れていく速さを測ったり、上流と下流では石の大きさや形に違いがあるのかを確かめたり、子どもたちは自ら事前準備した実験や観察を実行したという。

変化を確認したら、キーコンセプト2「身の回りの事象の原因の探究(原因)」だ。変化の「原因」について学ぶため、流れる水の働きの実験や月の満ち欠けの実験などを行った。

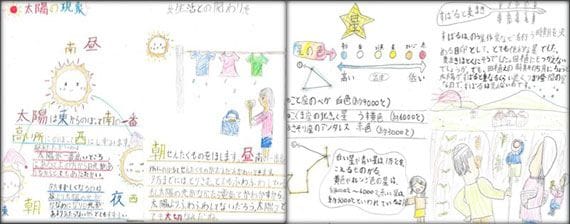

仕上げはキーコンセプト3「自然界の法則と私たちの生活との関わりの探究(関連)」。「関連」の概念を学ぶため、総括課題として絵本を作製したが、太陽の動きと洗濯物を干すこと、星の動きと農作物を植える時期など、子どもたちはそれぞれが学んだ関連性をアウトプットしたという。

テストのやり方や通知表は従来のままだが、ユニット学習についてはA4の評価書を学期末に通知表と一緒に子どもたちに返している。評価書には、セントラルアイデアに対する理解やATLの習得度などについての教員による記述評価と、10の学習者像に対する子どもの自己評価を記録しているという。

IBとGIGAで教室風景はどんどん変化

こうしたIBやGIGAスクール構想によるChromebookの導入で、教室の風景も大きく変わった。

「とくにタブレット端末を活用する時間は増えており、子ども同士で学んだり、1人で学んだりと、黒板を使う一斉授業から学習スタイルがどんどん変わっています。タブレットや資料を基に多様な学びが可能となるよう全教室のドアを取り払い、席も決めない学習環境にしました」

タブレット端末は、とくに高学年での活用が進んでいる。提出物を動画で作成させたところ、YouTuberのように生き生きと考えを述べる子もいたという。この夏休みは、6年生に自宅でタブレット端末を使ってSDGsについて調べ、記録・整理するなどの課題を出した。