公立小初、中山間校「国際バカロレア認定」の裏側 香美市立大宮小「総合学習」はこう変わった

同県では先行して高知県立高知国際中学校・高等学校がIB認定校となっている関係から、IBへの理解を深めやすかったことも後押しとなった。大宮小が選ばれた理由については、次のように説明する。

「もともと香北地区はコミュニティ・スクールや地域学校協働本部が設置されていて、大宮小は地域に根差した総合的な学習の時間が充実していました。また、その学習の中で伝統食を学んだ子どもたちが『こんなにすばらしい食文化はぜひ世界に発信したい』と言い出したことを機に高知工科大学の留学生に英語でプレゼンテーションしに行くなど、外国語教育も自然に強化されていた。IBは世界共通のテーマなどについて、まずは自分たちが住む地域に目を向け考え、そこからさらにグローバルな視点で考え行動するといった発展的な教育なので、大宮小は導入にぴったりの学校だったのです」

香美市立大宮小学校校長

とはいえ、学校側に戸惑いはなかったのか。大宮小校長の森田卓志氏は、「姉妹校のオーストラリアの小学校がIB認定校だったので、授業のイメージはできていました」と、話す。

17年度に姉妹校へ視察に行ったことがあった。教員が最初に見通しを持たせると、その後は子どもたちがタブレット端末や資料を使ってどんどん学習を進めていく。

その様子を見て、「新学習指導要領のキーワードである『探究』とはこういう学びであり、今後はこうした学び方ができる児童の育成が求められるだろう」と思ったという。

実際、どのような探究が展開されるのか?

大宮小でIBが全面実施となったのは、今年の4月からだ。PYPでは、各学年が1年間で6つの教科横断的な探究テーマについて学ぶ。

・私たちは誰なのか

・私たちはどのような場所と時代にいるのか

・私たちはどのように自分を表現するのか

・世界はどのような仕組みになっているのか

・私たちは自分たちをどう組織しているのか

・この地球を共有すること

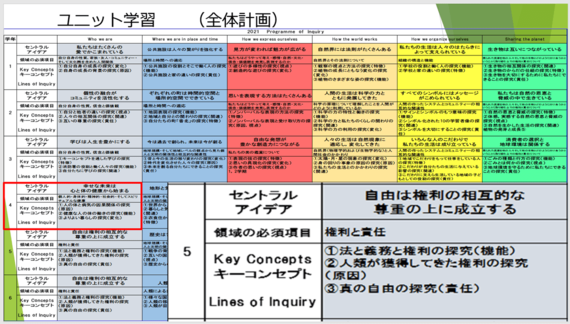

「テーマの中心的な考えとなる『セントラルアイデア』や探究の流れなど具体的な授業内容は、各学校が特色を生かしながら決めることになっています。本校ではこれをユニット学習と呼び、1テーマにつき約25時間かけて学びます。総合的な学習の時間を中心に、テーマと関連のある教科時間を併せて実施しています」と、森田氏は説明する。

ユニット学習の全体計画

IBは、「知識・概念・行動・姿勢・スキル」という5つの基本要素を大切にしているが、中でも重要なのは概念的理解だという。この概念を探究の流れのキーコンセプトとして設定し、「3年生からは『特徴・機能・原因・変化・関連・視点・責任』という7つの重要概念を身に付けることを重視し、学習を進めます」と、森田氏は話す。

今までの総合的な学習の時間と大きく異なるのは、導入だ。「これまでは『何のため』という目的が漠然としていましたが、IBでは探究に入る前に学習の目的を子どもたちにきちんと伝えます」と、森田氏。例えば、IBの10の学習者像や「ATLスキル(思考スキル・コミュニケーションスキル・リサーチスキル・自己管理スキル・社会的スキル)」のうちどこを目指すのか、さらには総括課題やルーブリック評価も示すという。