新潟市1人1台端末「毎日いつでも」定着の仕掛け 子どもも先生も誰一人取り残さない支援の裏側

新潟市は、2020年12月までに市立の小中学校全167校に約6万台のiPadを配備。21年1月、各校が任意のタイミングで「GIGA授業開き」を行って端末の活用を開始した。

「GIGA授業開き」では、新潟市教育委員会が用意したガイドラインを参考に端末の使い方や注意事項とともに、新潟市が掲げるGIGA宣言「私たちは端末を利用するときに、次のことを守ります。1.学びを深め、学校生活を豊かにするために活用します。2.人が嫌がることや人を傷付けることはしません」を確認。このわかりやすくシンプルな2つの約束を、端末利用の基本的な考えとすることを教職員、児童生徒の全員であらかじめ共有したという。

初めのうちはオフラインでの使用となった学校も半分くらいあったが、通信ネットワークの環境整備も21年3月中に完了し、本格的な活用を全校でスタートさせている。

端末活用を「日常化」させ、価値を理解してもらう

「新潟市は、ICTを活用した教育の先進自治体ではなかった」と振り返るのは、新潟市教育委員会 学校支援課 副参事・指導主事の片山敏郎氏だ。

片山敏郎(かたやま・としろう)

そこでまず、学校教育におけるICT活用の必要性を関係者で徹底的に議論し、異なる意見をすり合わせながら「1人1台端末」の整備計画を進めてきたという。「使わなければならない」ではなく、「使いたい」と感じてもらうにはどうしたらいいのか。受け入れやすく使いやすいのはもちろんだが、教員自身が教育効果を感じられるものでなければ積極的には使わない。

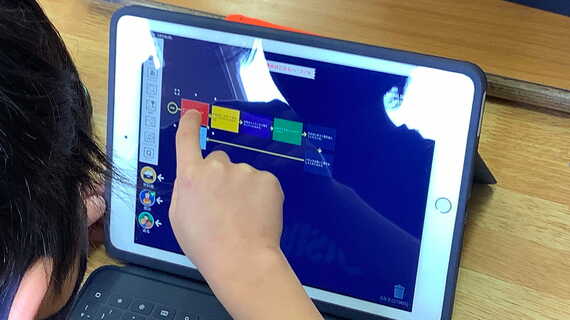

そう考えた市教委は、端末やアプリの選定を含む「使いやすい環境」を土台として、子どもはもちろん先生も誰一人取り残さない取り組みを目指すことにした。キーワードとして、日常的に端末を活用する「日常化」を当初から掲げている。

子どもたちがICTの活用を通じて自らの資質・能力を高めていけるようにするには、端末やネット環境に日常的に触れる環境が必要になる。先生たちが授業での使用に消極的であったり、使用場面を限定してしまったりすると、GIGA(Global and Innovation Gateway for All /すべての児童・生徒のために世界につながる革新的な扉を開く教育)の本質に迫ることが難しくなる。だから、先生たちの端末活用を日常化させ、子どもたちへ広げていこうと考えたのだ。

ただ、新潟市の教職員の約半分は50代。当然、パソコンやタブレットなどの端末を使える先生と、そうではない先生とのITリテラシーにも差がある。そこで、まずはこのギャップを埋めるため、新潟市はすべての先生に子どもたちと同じ仕様のiPadを1人1台貸与した。積極的に日常使用することで、端末を教育に活用する価値を直感的に理解してもらうことが近道と考えたからだ。

さらに端末の活用に消極的な教員、苦手意識のある教員を限りなくゼロに近づけるため、20年8月には早くも教職員を対象にしたオンライン研修を実施。以降5回にわたる研修の中で、GIGAスクール構想の推進の基本方針「新潟市の全ての教職員が、自信と安心感をもって、1人1台の端末を活用した授業を実施できる状態を目指します」「新潟市の全ての児童生徒に対して、日常的に行う1人1台の端末を活用した授業を通して、予測困難なこれからの時代の中で、『たくましく生き抜く力』の育成を目指します」を毎回丁寧に説明し、先生たちの心の準備と意識改革を積み上げていったという。