日本で「性教育」がタブー視されるのはなぜか 「生命(いのち)の安全教育」と日本の課題とは

「生命(いのち)の安全教育」で日本の性教育が変わる?

性交を経験したことのある高校生は男子が13.6%、女子が19.3%。これは日本性教育協会が、ほぼ6年ごとに行っている「青少年の性行動調査」2017年の結果だ。この数字を多いとみるか、少ないとみるか、妥当とみるかは人それぞれだろう。ちなみに、大学生になると経験率は大幅に上昇し、男子は47%、女子は36.7%となっている。

インターネットの普及により、今はあらゆる情報にアクセスできる。性に関する情報もしかりだ。しかし、性に関する情報が多く入ってくる一方で、子どもたちが性に関する正しい知識を身に付けているとは言えない現状がある。

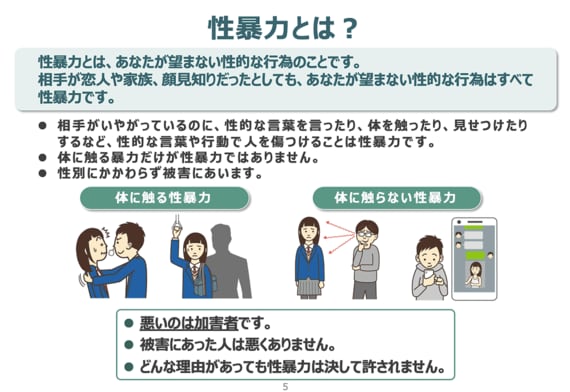

また、子どもが性犯罪や性暴力の当事者になる可能性もある。警察庁「令和2年における少年非行、児童虐待及び子供の性被害の状況」によると、20年の児童買春や淫行等の検挙数は2409件となっているほか、性的虐待の検挙数は299件となっている。

こうした中、17年に刑法の一部が改正された。これまで女性に限定されていた被害者の性別が問われなくなったほか、非親告罪化(被害者の告訴がなくても罪に問われる)、監護者わいせつ罪および監護者性交等罪も加わった。また、内閣府男女共同参画局は20年度から22年度までの3年間を性犯罪・性暴力対策の集中強化期間とし、被害者支援や教育・啓発活動を進めている。

この流れを受けて、文部科学省では「生命(いのち)の安全教育」を推進するための教材および指導の手引きを作成。これにより、「日本の性教育が大きく変わる」と話題になった。

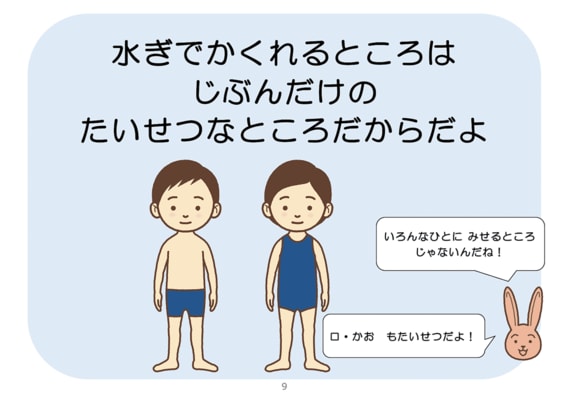

ちなみに「生命(いのち)の安全教育」の教材は、自分と他人の身体を大事にすることを目的とし、幼児期/小学校(低・中学年)/小学校(高学年)/中学/高校/高校(卒業直前)・大学・一般と、年代に合わせた6パターンが作成されている。

「受精」は教えられても「避妊」は教えられない矛盾

こうした変化を専門家はどう見ているのか。日本の性教育の歴史やジェンダー教育を研究している埼玉大学副学長・教授の田代美江子氏はこう指摘する。

「新しい指導の手引きに性的同意やデートDVなどが取り上げられていることもあって、新しい性教育と報道するメディアも多数ありますが、これは『生命(いのち)の安全教育』であって性教育ではありません。というのも、そもそも文科省は、『生命(いのち)の安全教育』に関して性教育という言葉を使っていないのです」

なぜか。その謎を解くカギは、日本の性教育の歴史にあるという。田代教授によると、日本では敗戦後の混乱した社会における性道徳を強調するために、純潔教育が推進された。なおかつその担い手は学校ではなく家庭が想定されてきたのだという。