高校「1人1台端末」12県完了、小中と異なる課題 設置者負担、BYODに加え学校主導のBYADも視野

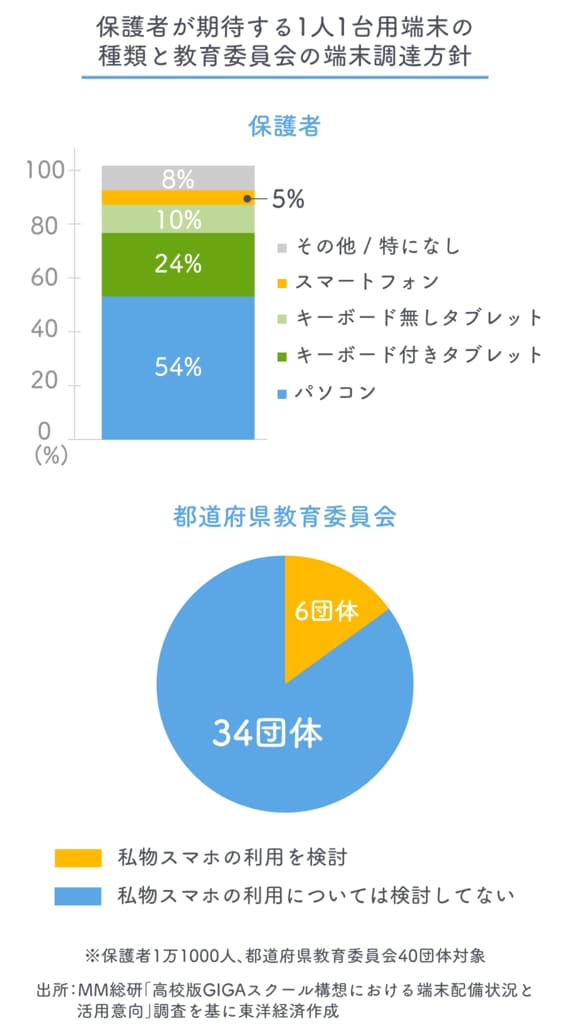

ここではまず「保護者が期待する1人1台用端末の種類」を聞いている。それによると保護者の過半数の54%がパソコンと答えている。以下、キーボード付きタブレット(24%)、キーボード無しタブレット(10%)、スマートフォン(5%)の順になっている。

教育委員会に端末の調達方針を聞いた項目では、34団体が「私物スマホの利用については検討してない」と答えているが、6団体は「私物スマホの利用を検討」としている。また、生徒用端末1人1台化についての賛否では、公立高校教員では74%、保護者では82%が「賛成する」と答えている。「賛成しない」と回答したのは保護者では18%だったが、教員では26%だった。高校教員の4人に1人以上が「1人1台」に賛成していないという実情は、懸念すべき要素ではないだろうか。

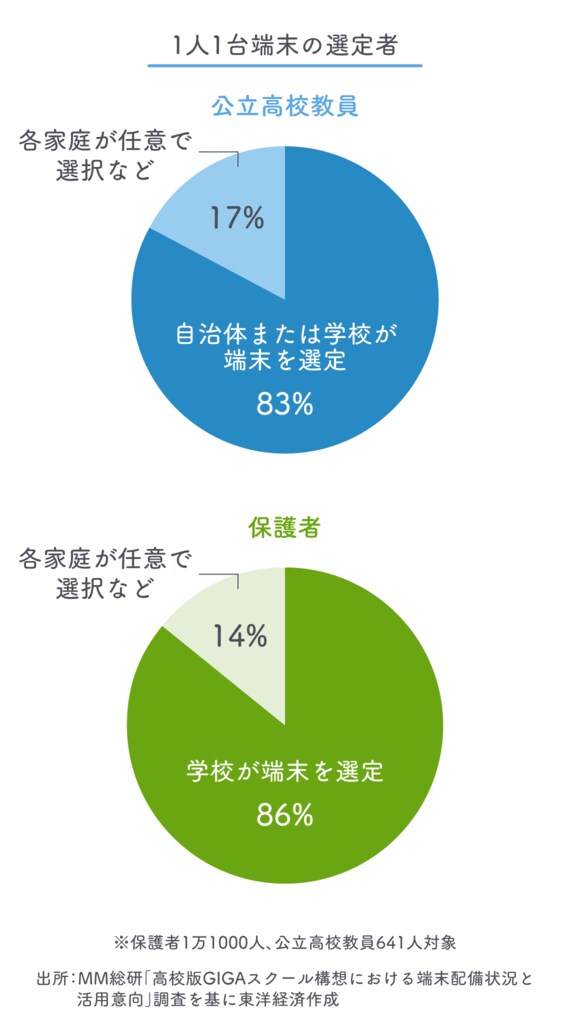

端末の選定は、教員の83%が「自治体または学校が選定に関与すべき」、保護者の86%が「学校が関与すべき」と回答している。教員からは「端末の選定は学校や自治体に任せてほしい。端末は手段であって目的ではない」(数学教員)、「スマートフォンでは授業は困難」(理科教員)という意見があったという。また、保護者からは「教科書と同じ考え。教材になるので統一したほうがいい」「自分たちではどの端末がいいか判断しかねる」という意見が寄せられたとある。

またこちらの調査でも、教育委員会に1人1台の整備の費用負担について聞いている。それによると「国および自治体の予算で配備・検討中」が21団体と過半数を占めているが、「保護者負担を利用・検討」としたのも19団体で、「国および自治体の予算で配備・検討中」とした団体数と拮抗している。

「保護者負担」とした19団体をさらに詳しく見ると、10団体は「機種指定のない私物端末の持ち込み」を検討しており、3団体は「保護者負担」としつつ「学校指定購入機器の持ち込みを実施もしくは検討」と答えている。機種は自治体・学校で決めるが、負担は保護者というケースもありうるということだ。あとの6団体は「方法を検討中」としている。

費用負担については、教員の53.1%が「政府や自治体の全額負担が望ましい」と回答。一部負担も合わせると、教員の74.1%が政府や自治体に何らかの支出を望むとしている。また保護者は、端末費用が保護者負担の場合、負担できるのは「年間1万円未満」という回答が35.3%と最も多く、「0円」つまり負担できないという保護者が2番目で28.9%を占めた。

高校の1人1台化も、低所得世帯などの生徒が使用する端末については、国が予算をつけることが決まっているが、費用負担については政府や自治体と保護者との間に意識の乖離があるようだ。

高校の場合、義務教育の小中学校と違って普通科、専門学科、総合学科などの多様性がある。小中学校とは異なるそうした多様性に応じた1人1台化への取り組みも必要になるだろう。個人所有の端末を自由に持ち込めるBYOD(Bring Your Own Device)も選択肢の1つなら、学校側が推奨機種を決めるBYAD(Bring Your Assigned Device)も選択肢の1つになるし、その両方を組み合わせるという方法も成り立つ。高校1人1台化へのアプローチ方法には、そうした柔軟性が求められるのではないだろうか。

(写真:iStock)

制作:東洋経済education × ICT編集チーム

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら