「学習空間デザイン」議論必要なこれだけの理由 先駆けて検討重ねた長野県の設計構想は必見

では、具体的に同報告書で提案されたのはどのような学習空間なのか。

「これからの学びに必要なのは、1人から大人数まで柔軟に学習展開していける空間。1人で静かに調べものをしたい、友達と議論したい、先生に見てもらいたいなど、何か思い立ったときにすぐに動けて実現しやすい空間です。とくに、調べものや資料作り、オンラインでの対話など多くのことができる端末が『1人1台』となる時代は、端末を持ってパッと次の活動に移れる環境が大事。そのため、いろいろな使い方を可能にする『重ね使い』を意識し、活動に応じて開いたり閉じたりできる緩やかな空間のあり方を議論しました」(赤松氏)

内堀氏も自身の経験を踏まえ、こう語る。

「私は高校の校長時代に『探究』を推進していましたが、探究をやると廊下で立ち話が始まるなど、あちこちで議論が発生する。『建物が学びを支え切れていない』とずっと感じていました。また、長野県の高校は大職員室がなく、教科単位で先生の部屋があり、先生の居場所が校内に分散しているため緊急時に対応しにくいなどの課題があった。今回の報告書では、こうした問題がクリアされているのはもちろん、10年後、20年後に教育トレンドが変わったとしても対応できるような機能的かつ柔軟な『未来志向』の空間が提案されています」

例えば、下のスケッチを見てみよう。一見「教室と廊下」に区切りがないが、集中したいときは引き戸を閉めて空間を分けることができる。廊下は通路でありながら、家具の工夫などによりロッカースペースとラウンジの機能も持たせてある。奥は建具を開けば外と室内が一体化し、気軽に行き来ができる。

昔からの「教室+廊下」の概念を覆す空間デザイン

次のスケッチは、「アクティブラーニングルーム」。ディスカッションしたり、壁をスクリーン代わりにして発表したり、フレキシブルな活動が可能だ。

「アクティブラーニングルーム」のイメージ

調べものとディスカッションを往復できるよう、「図書・メディアラーニングセンター」の脇に「小教室」を設ける設計も提案している。

「図書・メディアラーニングセンター」と隣接する小教室

空間を開閉する建具は、引き戸のほか、折れ戸やカーテンなどいろいろ考えられるという。ガラス張りにするとよりオープンな雰囲気となる。

(提供:CAt)

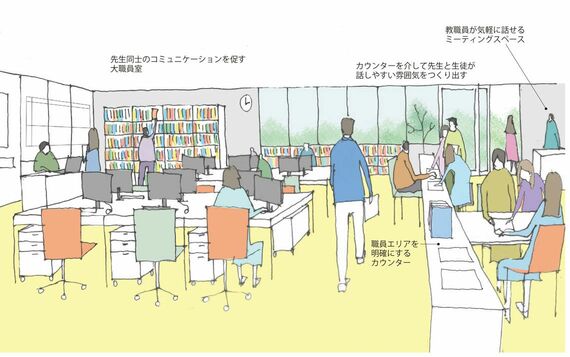

「職員室は、『執務空間』と捉えながら、児童生徒が日常的かつ気軽に先生に話をしに行けるオープンな形が望ましい。また、オフィスでもちょっとしたミーティングスペースが増えていますが、職員室にもそういったコミュニケーションスペースがあったほうがいいでしょう」(赤松氏)

大職員室。カウンターで左側の教員エリアと空間を分けつつ、生徒が訪れやすい雰囲気に

通路にも大教室にもなる「階段教室」の提案も面白い。授業や発表会など工夫次第で多様な使い方ができる。例えば、発表会の最中に通路としても解放しておけば、他学年が立ち止まって見学するかもしれない。学年を超えて子どもたちの興味を広げることも期待できるのだ。