学級通信で重要なポイントは3つ!

――どのような形式で書いていますか。

紙に手書きして印刷発行するときはB5サイズ。学校で隙間時間を見つけて書き、その日のうちに配ることが多いですね。コロナ禍の影響で、今はWordで作成したものをPDF化してメールで保護者宛てに送っています。

現在は保護者向けにWordで作成。ペーパーレスで印刷の手間がなくなったので効率がよく、作業は1時間以内で済んでいる

子ども向けに書くと、親子で読んでくれるのでおすすめですよ。あえて漢字を多く使い、習っていないものにはふりがなをふってあげると、子どもは漢字に親しみが湧いてしだいに配った瞬間に読み始めます。そうなると、たまに保護者向けに書いたときも子どもは何とか読み解こうと友達と相談したり保護者に聞いたりするので、先生・子ども・保護者の間のコミュニケーションが円滑になっていきます。

多いときは年間200号発行。これは4コマ風だが、毎年フォーマットを変えている

――押さえておくべきポイントはありますか。

読み手の側に立つこと、これに尽きます。保護者も義務感で読むのはしんどいでしょうから、次の3点を意識しています。

② フォントサイズを大きくするなどして文字数を減らす

③ 事実や目的を基に自分の主張や依頼をする

文字数が多いと伝えたいことも伝わらないので、この①と②を意識し、さらっと読めて大事なことが一目でわかるようにしています。「説得」するのではなく、「納得」してもらうためには③も大事です。学級通信は行動経済学と一緒。企業は購買促進のために自社の活動をアピールして消費者の好意を醸成することから始めたりしますが、学級通信も依頼は一方的になってはいけません。

事実の羅列だけでは「これは何のため?」と保護者に疑問が生じてしまうので、僕なりの哲学もセットで伝えます。例えば百人一首をやっているときは、その歴史や子どもたちの取り組みを伝えたうえで「日常的に言語文化に触れることで、自然に言葉に興味を持ってもらえたらうれしいです」と目的や僕の考えを添えます。「家でもやってください」と書くよりも「家でもやってみようかな」と思ってもらえるような気がしませんか。

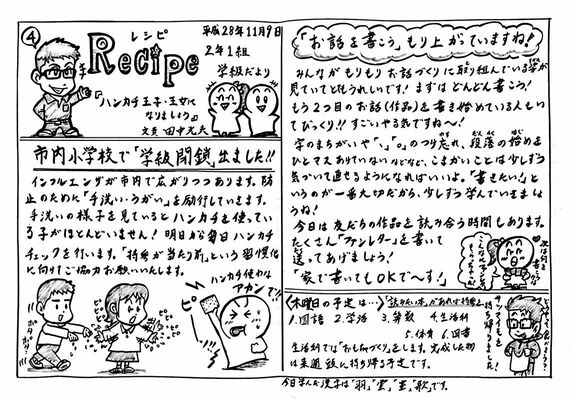

こんなこともありました。「市内でインフルエンザが流行して学級閉鎖も出ており(=事実)、予防のため(=目的)手洗いを励行していますが(=すでに担任が行動しているという事実)、ハンカチがない子が多く、習慣化に向けてご協力ください(=依頼)」といった内容で書いたら、忘れる子が劇的に減ったのです。後日、協力いただいた結果と感謝も伝えると、連携の好循環が回っていきました。

ハンカチ持参率が劇的にアップしたときの学級通信

――毎日書くのは大変ではないですか。

僕の場合、学級通信を書く過程が自身の教育活動の振り返りになっている側面も大きいので、もう書かないという選択肢はありません。教員同士で学級通信をベースに自分の取り組みを紹介するなど、学び合うツールとしてもおすすめですよ。ただ、書くことが目的になりほかのことがおざなりになっては本末転倒。1週間のダイジェストを金曜日に発行するなど、無理のない範囲で気楽にやるといいと思います。