「進学校と真逆を行く」三田国際が人気の理由 偏差値や進学実績追わない教育の成果はいかに

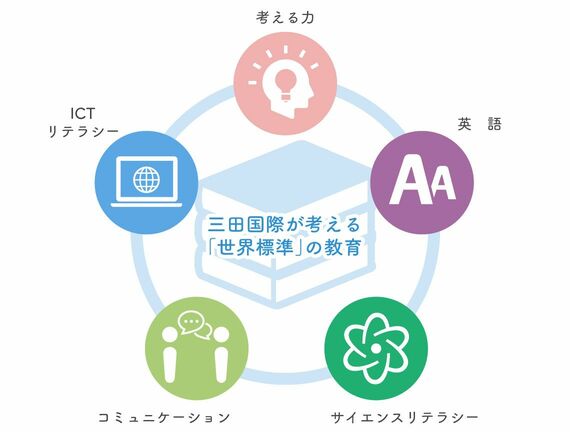

「まずは『考える力』を身に付けさせ、その結果を『英語』で話せるようにすると同時に、異文化の中でも臆せず『コミュニケーション』できる力を磨いていく。また従来のように文系、理系と分けず、科学技術の基本である『サイエンスリテラシー』を育み、文理の広範囲な知識と技能を習得させる。そして、自律した学習者を育成するために、自分で解決する能力を『ICTリテラシー』によって高めていく。これらのスキルをあらゆる授業で総合的に習得していくことが大きな狙いとなっています」(今井氏)

5つのスキルを身に付けるための「相互通行型授業」

この5つのスキルを身に付けるために行っているのが「相互通行型授業」だ。同校では現在、考える力を伸ばす「相互通行型授業」をすべての教科にわたって実践している。これは「君はどう思う?」という“トリガークエスチョン”から生徒の知的好奇心を刺激し、自分の考えを構築して他者と議論しながらグループで結論を導き出す。その後、クラスでプレゼンテーションを行ってレポートを作成するという授業形式だ。

当初、教員たちは「子どもたちをわくわくさせたい。一方通行の授業と違って、相互通行型の授業ならば、子どもたちは楽しんで学ぶことができる」と話す大橋氏の言葉をイメージできなかった。だが実際にやってみると、子どもたちの目がきらきらと輝く姿を見て、相互通行型授業の価値を教員全員で共有できたという。

授業における教員の役割は、ただ正解を教え、知識を覚えさせるのではなく、論点を整理し議論を導きながら生徒自身で考えることを支援するファシリテーター役。それは同時に教員にも学び続けていくことを求めることになる。

そこで三田国際では、毎年春・夏・冬に教職員研修を実施し、教え方や成功事例などを更新、最新情報を全員で共有することに努めている。同校の学習進路指導部副部長と高3学年部長・国語科の教職員を務める城野大輔氏が説く。

学習進路指導部副部長

高3学年部長・国語科 教職員

城野大輔

(撮影:梅谷秀司)

「教職員には、すべての教科で相互通行型授業をベースとして授業をデザインしてもらっています。生徒が試行錯誤の中で考える力を身に付けられるよう、教職員はファシリテーターを務め、論理的思考ができるように生徒をサポートする役割を担っているのです」

また、カリキュラムにおいても教科を超えて汎用的なスキルが身に付くような工夫をしているという。例えば、「浮世絵」をテーマに、歴史的な背景を社会で学び、美術では実際にそれを描いてみる。また英語では海外の学校とスカイプでつなぎ浮世絵をもとに日本を紹介する授業を教科横断で行うといった具合だ。城野氏が続ける。

「内容は基本的に学習指導要領に従っていますが、中学・高校の区別なく、教科横断的に学びの目的に合わせて柔軟に教科を組み替えて、学習できるようにしています。時には大学や社会に出てからの学びを中1の段階で学ぶこともあります。重要なことは、いかに身近な話題に落とし込んで、生徒の興味のトリガーを引き、学びの主体へと変えていくかです」