秋田県「全国学力テスト」成績上位常連のなぜ 多くの教育関係者が視察する、気になる内実

「高校生全体の学力を測る調査があるわけではないものの、高校生に関しても学力の低い生徒が少なく、小・中学校で培った学力は生きていると感じています。『高い学力』を基盤としながらも、さらに今後は子どもの突出した個性を見いだして伸ばし、将来の秋田県を支える人材を育てたいと考えています」(安田氏)

幸い秋田県では、都内と比較して、新型コロナの感染者数が抑えられている。3月の全国的な一斉休校後、4月には学校を再開。4月中旬の緊急事態宣言で再び休校となったものの、新型コロナが学校教育に与えた影響は首都圏ほど大きくはなかった。

休校期間中、オンラインで授業を行った学校も少なかった。県立学校では、全体の6割以上が学校から課題を与えて評価するのにとどまり、動画配信やスタディサプリを学習ツールとして提供した学校は24%程度だった。双方向の授業を実施したのは、Webexを使って授業を行った秋田県立大館鳳鳴高等学校のみである。

だが、いつまた新型コロナが感染拡大するかわからない状況で、「今備えておくことは重要という共通認識の下」(安田氏)、今年度中に小・中学校、高等学校そして特別支援学校も加えて、児童生徒に1人1台の端末を整備する準備を進めている。

「現在ICTは、新型コロナの影響で“必要性”のほうが重要視されています。ですが、すべての授業をICTでやるというよりは、『どう使うと効果があるのか』教科の特性に応じた使い方を研究する必要があると考えています。今の授業に合わせて、ICTを使えば格段に効果は上がるはず。ハイブリッドとよく言われるが、そういう使い方の研究には時間がかかると考えています」(安田氏)

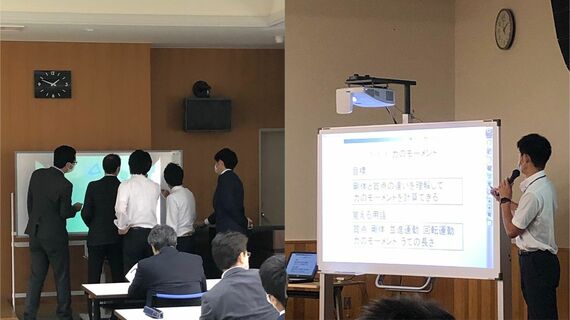

とはいえ現在は、来年4月の導入に向けて、教員全員がICTを使える状態にしておく必要がある。そこで、ICTに長けた県内の高校教員6名をICT活用推進委員に任命し、彼らによる教員研修を実施する準備を進めている。この研修に参加した教員は、それを持ち帰って各自の学校で研修を行うICTの活用推進リーダーとして、授業改善の中心に据える計画だ。

秋田県では来年、県立学校3校をICT活用推進モデル校に認定するという。ICTは導入して終わりではない。どう使うと効果があるのか……導入、活用はもとより、その効果までを見据える秋田県の取り組みに今後も注目したい。

(写真はすべて秋田県教育委員会提供)

制作:東洋経済education × ICT編集チーム

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら