中2全員「iPad授業」、学び続ける子を育てるコツ 「授業と関係ない動画」を見ても注意しない訳

休校期間を経て始めた「自律学習時間」

2学期から、同学園では「学びの責任」と向き合う新たな取り組みを始めている。その名も「Self Paced Learning(自律学習時間)」。30分×2コマ、計1時間を毎日確保し、教員が「教えない時間」にしている。自分で学習計画を立て、課題に取り組み、最後に振り返りを行うというのがこの時間のルールだ。導入経緯について山本氏はこう語る。

「休校中のオンライン授業は、集中力の維持や授業の質の観点から長時間の実施を避け、1日3時間程度としていました。授業時間が半分になったことで、『子どもたちが自律して学び続けるよう育てなければ』と改めて実感した教員が多かったこともあり、新たにこの取り組みが生まれました」(山本氏)

ここでも生徒が動画を見たり寝たりして、授業を放棄しても何も言わない。その代わり、「自分が何になりたいか、どうしたいか」を考えさせるため、「自分の学びは自分で進める責任がある。ただし、それは自分自身のことであり、友達に話しかけるなど他人の学びを阻害する権利はない」ということは徹底して伝えているという。

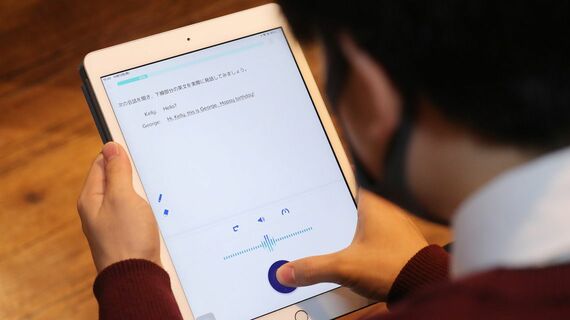

生徒がこの時間に取り組む内容は、教科の課題や塾の宿題など何でもいいが、iPadでQubena(キュビナ)に取り組む生徒が多い。Qubenaとは、個別最適化学習ができるAI型教材ソフトで、英語の「読む・聞く・書く・話す」の4技能の学習を各自で進めることができる。iPadは各家庭で購入しており自宅に持ち帰ることができるため、生徒は時間や場所にとらわれずいつでも自分のペースで学習を進められるようになったという。

英語の授業ではQubenaの導入を2学期から始めたばかりだが、「数学の授業では4月から導入しており、隙間時間を使って中3レベルに到達した中1の生徒が何人かいます」と、山本氏は話す。

評価法を変え、「やりたいことを実現するための学び」へ

現在、経済産業省の「未来の教室」実証事業として、Qubenaを提供するコンパス社と共同で、学習ログから自動的に観点別評価につなげる機能開発にも取り組んでいるという。目的について山本氏はこう語る。

「多様化する社会では、テストのための勉強ではなく、自分のやりたいことを実現するための学びが重要。自らを律し、宿題やテストがなくても学び続ける子どもたちを育てたい。自主的に学ぶと学力が伸びることが実証できれば、テストをやめられると思っています。そのために、この事業で成果の『見える化』に取り組んでいます」

同学園は、すでに評価の仕組みを変える取り組みにも着手している。2学期から中学生の中間期末考査を廃止したのだ。現在、テスト点数の評価と非認知スキルの評価の割合を50%ずつとしているが、今後は非認知スキルの評価割合をもっと上げていくという。

「何をどう評価するかは各教員の判断に任せることになっていますが、学びに対する姿勢や協働力、感情コントロール力のほか、点数化しにくいクリエーション活動なども非認知スキルとして評価していくことを全教員で共有しています」(山本氏)