「相性悪いから友だちやめる」MBTI誤解に波紋、教員が児童生徒に適用する例も 不安で不眠症になることも、低年齢ほど影響大

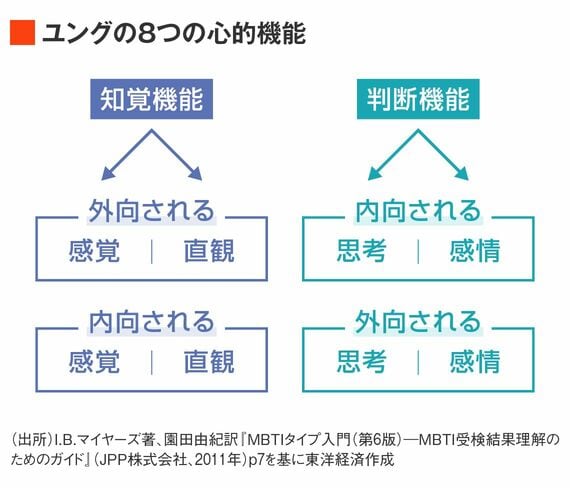

字を書くときに利き手のほうが書きやすいのと同様に、こうした「ものの見方」にも、自分にとってストレスなく自然と使う“心の利き手”があると園田氏は言う。

「とはいえ、利き手ではないほうの手を使えるのと同じで、私たちには“心の利き手”ではないほうのものの見方も備わっています。タイプ論を知っていれば、自分の認知の偏りを自覚して是正することもできますし、うまくいかないときに『いつもと違うものの見方をしてみよう』と活用することもできます」

MBTIのタイプが同じでも、表現方法や行動は異なる

ところでMBTIのタイプが同じであれば、同じような行動をするのだろうか。

「あくまで認知スタイルが同じなだけで、その表現方法は人それぞれですから、認知した事象に対する行動は十人十色です。さらに、私たちはペルソナ(役割性格)も身につけていますから、MBTIのタイプを名札がわりに名乗ってもあまり意味がありませんし、『このタイプはこうする!』とレッテルを貼れるようなものでもないのです」

では、MBTIはどう使われているのか。園田氏は企業のマネジメント層に研修も行っている。まずはMBTIを受けて、その結果から自分の認知スタイルのタイプを把握してもらうが、回答者が仕事モードで答えた場合は仕事で使う「ペルソナ(役割性格)」が出ることもある。心理学では、ペルソナの下に、その人が生まれ持った「キャラクター(性格)」があるとされるため、出たタイプがペルソナ(役割性格)なのかキャラクター(性格)なのか、MBTIの有資格者とのカウンセリングを通してさらに探っていく。日本人の場合、この作業に4時間ほどかかるそうだ。

「1対複数の研修では、演習も行います。例えば、ある絵を見せてどんな絵だったか聞くと、直感機能を使いやすい人は『ピカソっぽかった』、感覚機能を使いやすい人は『人が5人いて、それぞれが違う方向を見ているように描かれていた』などと、まったく異なる回答をするのです。同じ経験をしても上司と部下では全然違う捉え方をするので、『そんなふうに考えるのか!』と盛り上がることが多く、相手のものの見方に興味を持ったり、愛おしく思えるようになったりするため、自分と異なる他者を理解して大切にしようという意識につながるようです」

自分とタイプが違う人は、自分には見えづらい世界を見てくれている人でもある。MBTIは本来、多様性を建設的に捉え、他者に対する許容度を上げるためにも有効なものだ。16Personalitiesの特定のタイプを「相性が悪い」などと紹介する昨今の風潮は、真逆の方向に向かっていると言えるだろう。

MBTIは、日本では18歳からしか受検できない

現在世界51カ国で使用されているMBTIには国際規格があるが、各国の文化を尊重して普及させるため、MBTIを使用する条件は国ごとに異なる。園田氏は、アメリカで開発されたMBTIが日本文化にフィットするように、約10年かけて翻訳した張本人だ。そのきっかけは自身の体験にあった。

「私はアメリカで育ちましたが、実は現地校で何度も落第しているのです。理由はテストで『正解を書いた』から。先生には、『正解は誰にでも書ける。自分がどう考えたかを書かない限り、単位はあげられない』と言われました。アメリカの子どもはこうした教育を受け続けるため、中学生の頃には自我が確立すると言われています」

一方で、日本の教育は自分の考えより正解を書くことが求められ、集団生活では協調性が求められる傾向にある。そのため、日本の子どもたちの自我が確立するのは18歳頃からだと言われている。よってMBTIの受検も、アメリカでは14歳から有効なのに対し、日本では18歳から有効とされているのだ。ただし、ここに良し悪しはなく、あくまで文化と教育のバックグラウンドの違いだと園田氏は指摘する。