「メガネ調整と同じ」、学習に困難のある子「オーダーメイド」な学びのつくり方 公立小教諭・井上賞子「方法はきっとある」

例えば、あるお子さんは注意を継続することが苦手で、みんなが足し算・引き算を学んでいたときに教室にいられませんでした。3年生から教室で過ごせるようになりましたが、立式はできるものの足し算・引き算はできないままなので間違えてしまい、意欲を失っていました。かといって、自分一人だけ低学年の計算練習をやりたいわけではありません。

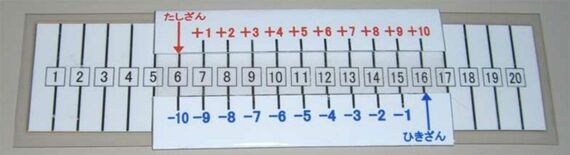

そこで、オリジナルの計算尺を提案しました。これは、計算が苦手でも「正解」が導けるツールなのですが、自分で確認できる方法を持てたことで本人の意欲が高まっていき、3年生の算数の学習に取り組む中で足し算や引き算に触れる機会が増え、やがて計算尺がなくても解決できるようになっていきました。

苦手なことを苦手な方法でやり続ければ子どもの意欲を削り、学校や教室が「できないことを感じる場所」になってしまいます。それぞれがスタートラインに立つための“方法という武器”を渡すことが必要。「こうすればできる」を考えて、子どもが自分の力でできる体験をたくさんさせてあげたいと思っています。

──近年、インクルーシブ教育が推進されています。その実現のために何が必要だと思いますか。

多様な選択肢が必要でしょう。学校や学びが子どもを追い詰めてしまう状態というのは、おそらく方法が足りないのです。子どもたちには多様な学び方から自分に合った方法を選び、それをお互いに尊重しながら生きていってほしい。そうしたインクルーシブな環境をつくるには教師の数やスペースなどの問題もあるかもしれませんが、すべての学校が学び方の選択に対して柔軟に対応できるようになっていくといいなと思っています。

(文:吉田渓、写真とイラスト:井上氏提供)

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら