困り事がある子に必要な「ICTを活用した学びの保障」が学校で浸透しない訳 15年目「魔法のプロジェクト」から見た教育課題

「携帯電話1つで困り事を軽減」から始まった

魔法のプロジェクトでは、毎年テーマを設け、研究に協力してくれる学校や団体を募集している。研究計画が採択された学校や団体にはICT機器が貸し出されるほか、実践研究の担当者(教員や教育委員会の担当者など)向けのセミナーも用意されている。年度末には実践研究の成果を検証し、報告書を提出。その報告書は毎年Webで公開されているので、実践の参考にしている教員もいることだろう。

この取り組みが始まったのは2009年のこと。背景について、ディレクターを務めるソフトバンクCSR本部の佐藤里美氏はこう語る。

ソフトバンクCSR本部 魔法のプロジェクトディレクター

東京都出身。NECを経て、現職。東京大学先端科学技術研究センター 社会包摂システム分野 連携研究員も務める。監修に『特別支援教育ですぐに役立つ! ICT活用法 ソフトバンクによるモバイル端末活用研究「魔法のプロジェクト」の選りすぐり実践27』(Gakken)ほか

「きっかけは、東大先端研の中邑先生が関わっていらっしゃった障害のあるお子さんが、カメラなどの電子機器を使って自身の苦手な部分を補っているとお聞きしたことでした。当時のガラパゴス携帯にもカメラや録音、メールなどの機能が付いていたため、『携帯電話1つで、障害のある方のさまざまな困り事や困難を軽減できるのではないか』という仮説の下、検証をスタートしたのです」

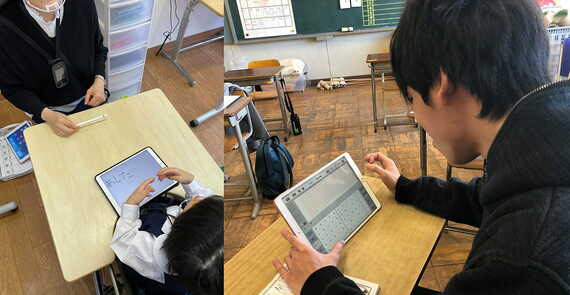

iPadが登場した翌年の11年度以降は「タブレット端末を使って、困り事がある児童生徒の学習や教育をどう支えられるか」という実践研究にシフト。その後、ICT機器はさらに進化し、今ではiPad以外のさまざまなツールも実践研究に使われている。

これまで全国で計840の実践研究が行われてきた。例えば22年度は、知的障害と自閉症スペクトラム症の生徒に対し複数のアプリを使って学習や生活を支援するものや、盲学校4校がICTを活用した遠隔合同授業や「個別最適な学び、協働的な学び」を目指したもの、肢体不自由と知的障害のある生徒がApple Watchなどを活用して時間を意識した行動支援や体調管理をするものなど、49の実践研究が行われた。