「メガネ調整と同じ」、学習に困難のある子「オーダーメイド」な学びのつくり方 公立小教諭・井上賞子「方法はきっとある」

例えば文字の学習では、音と文字の形がつながることが重要です。読みに困難がある子の中には、繰り返し書いて漢字を練習しても、音を紐づけて覚えられない子がいます。そういった子は、作業記憶によって形は記憶できても、思い出して読んだり書いたりすることが難しくなります。ですから、音と形をつなげ、両者をセットで覚えられるようにする必要があります。

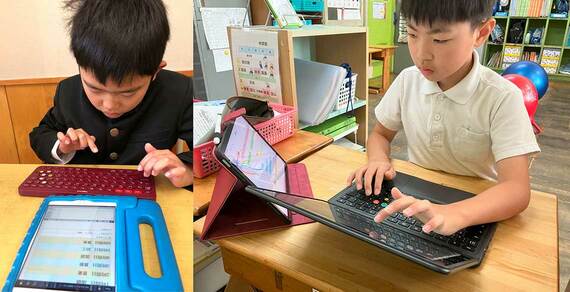

以前は、自作のアナログ教材では音をつけるのが難しく、誰かがそばにいて音を教えてあげなければいけませんでした。その点、パソコンやDS、iPadなどは音の出る教材を使うことができ、誰かがいなくても自分一人で学習できるのです。

──そうしたICTの強みが生かされた事例があれば教えてください。

以前、なかなか漢字が読めるようにならない子がいて、「よく使う漢字リスト」を作ってあげても効果が見えませんでした。漢字辞典で読み方を調べることも、小さな文字がびっしり並ぶ中から必要な情報を探さなくてはいけなくて、その子にとっては負荷が大きかったのです。

そこで取り入れたのがiPad。辞書アプリは手書き入力で形から調べることも、知りたい文字の音から調べることもできます。そういった調べ方を教えただけで、その子はものすごい勢いで漢字を読めるようになっていきました。

あまりに意欲が向上したので、「先生が教えるのとiPadで調べるのでは何がそんなに違うの?」と聞いてみると、「先生が教えてくれるってことは先生が賢いってことでしょ。でも、iPadを使っているのは僕なんだ」という答えが返ってきました。端末を使えば誰かがいなくても自分で解決できることが、その子の大きな自信になっていたのです。学びにくさや苦手なことがたくさんあっても、方法があれば学習の主体になれる。その繰り返しが学習の定着につながるし、自信も生むのだなあと実感しましたね。

特別支援教育は「試して比べて調整」の繰り返し

──学習に困難のある子に対して、どのように支援策を考えていくのでしょうか。

よく「この子は読めない(書けない)のですが、どうすればいいですか」と聞かれますが、その背景は一人ひとり異なるので、「誰でもこれをやれば大丈夫」という解決策はありません。

読んだり書いたりして内容を理解するという過程は、ものすごくたくさんの力を使うんです。例えば漢字を書く際には、「記憶する・音と形をつなげて覚える・意味とつなげる・文字を線に分解できる・バランスよく配置する」など、さまざまな要素が求められます。私はそうした要素のすべてに課題のあるお子さんにお会いしたことはありませんが、その中の1つでも課題があると、周囲からは「全然書けない」「書こうとしない」という姿に映ってしまうことは起こりえます。

子どもを見ていれば、困っているという「現象」は絶対にわかります。そこで「この困難はどこからきているのか」と背景を予想し、その子にどんな支援が必要か、手立てを探っていく。使えそうな市販品があれば使い、なければ作って試し、調整してその子に合った学びを作っていきます。

特別支援教育はそもそもオーダーメイド。メガネを選ぶとき、裸眼で見えにくいという現象は同じでも、近視や遠視、乱視など見えにくくなっているという背景に合わせてレンズを選んで試し、調整しますよね。特別支援教育もそれとまったく同じで、試して比べて調整して、の繰り返しなんです。