「メガネ調整と同じ」、学習に困難のある子「オーダーメイド」な学びのつくり方 公立小教諭・井上賞子「方法はきっとある」

──同じ困り事に見えても、その背景や課題は異なるということですね。

はい。ICTを使うにしても、読めないなら読み上げ機能を使えばいいというような簡単な話ではないんです。

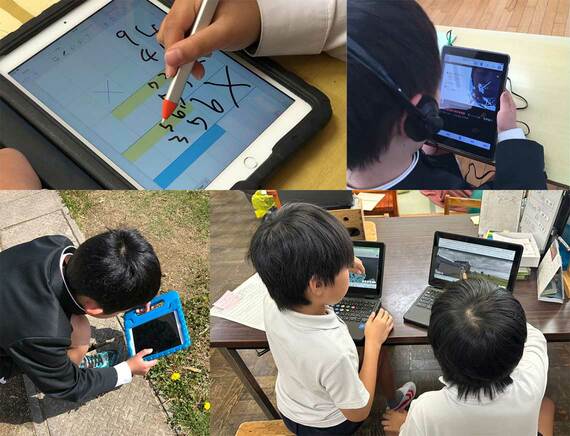

例えば「書くこと」が困難である状況が共通する子どもたちがキーボードを使おうとするときも、A君はローマ字打ちがいいけど、Bさんはひらがな打ちを好み、Cさんはフリック入力だと負荷が少なく、D君は手書き入力が楽そうだということがあり、その子にとって何が適切かは異なります。キーボードは「得た情報を記録する」「気持ちを伝える」といった目的を達成する手段でしかありません。どんな手段なら目的を達成できるのか、そこを考えることが大切だと思います。

子どもに何らかの方法を提案しても、「使いにくい」と言われることはあります。また、勉強に抵抗感がある子は何を提案しても「嫌」となることも。そんなときは、複数提案します。それでも「どれもダメ」と言われたら、「どっちかといえば?」と聞くと、子どもは案外、「どっちかといえばこっちかな」と答えてくれるんですよね。そこにたくさんのヒントがあり、なぜこの方法を選んだのか、どう工夫すれば使えるのかを考えていくと見えてくるものがあります。「方法はきっとある」と信じていて、今日も明日もそれを探す旅の途中です。

──学習に困難のある子の支援にICTを取り入れる意義をどう捉えていますか。

ICTはすごく有能で、使いやすい選択肢。ただ、アナログの教材やICTツールの中からそれぞれの学びに合わせて選び、場合によっては組み合わせて使うことが大事だと思っています。

以前は、支援に使う機械は高価で大きくて重いうえ、卒業したら使うことはできないものもありました。しかし、タブレット端末やスマートフォンは、今や誰もが日常的に使う身近なツールで、スクショやクラウド共有など学校で覚えたスキルを卒業後も使うことができる。今の学びが、人生の手立てになる点も魅力的です。

方法を補って「今」の学習に参加できることが大切

──学習に困難のある子を支援するうえで、どんな視点を持っておくべきでしょうか。

困っている人がいたら助けたいと思いませんか。手を貸すのは自然なことですよね。その際、意識したいのは、「学びは豊かに生きていくための手立て」だということ。そうした視点が大事ではないかと思います。

以前、あるセミナーで「漢字が書けなかった子が書けるようになった」事例を紹介したとき、その場にいらした東大先端研の中邑賢龍先生に「漢字って覚えなきゃいけないの?」と聞かれたことがあります。「漢字を覚えるのはいいこと」という思い込みがあった私は、その場で固まってしまいました。

「何のために文字を学ぶのか」を置いてきぼりにして、「読めなければ、書けなければ」と追い詰めるから苦しく感じる子が出てくる。みんなと同じ方法で学びにくいなら、もっと豊かな選択肢があっていいはず――中邑先生の問いかけにより、そのことに気付くことができました。

教員は「Aができなければ、Bに進んではいけない」と積み上げ思考で考えがちで、努力すれば何とかなるという価値観もまだ強いですが、それでは学びにくさのある子を追い詰めてしまうことがあります。長い訓練や積み重ねではなく、方法を補って「今」の学習に参加できることが大切だと感じています。実は、「Aを補いながらB に進むことで、Aができるようになる」のはよくあることなんです。