ICT「苦手な教員」と「得意な教員」それぞれに課題、授業改善に必要な視点とは? 前田康裕「まんがで知るデジタルの学び2」

「ICTを使って学ぶ方法」を身に付けなくてはならない理由

なぜ、これからの教師はICTを使って学ぶ方法を身に付けなければならないのか。それは「自分に必要な学びを自分で選ぶ時代」だからと話すのは、初任者研修拠点指導教員の吉良良介(きらりょうすけ)先生です。

学校でICTの活用を推進していく中で、先生方のICTに対する意識の違いに困惑していた江渡先生は、新任教諭の森野都(もりのみやこ)先生とともに、吉良先生の話を聞くことにしました。

ICT環境の整備は手段、「目的」を見据えてバージョンアップを

GIGAスクール構想によって、全国の学校に1人1台のタブレット端末が整備されました。多くの学校で、その活用が進みつつあります。さて、その目的とはいったい何だったのでしょう。2019年の文部科学大臣からのメッセージには次のように書かれています。

出所:文部科学省「子供たち一人ひとりに個別最適化され、創造性を育む教育ICT環境の実現に向けて〜文部科学大臣メッセージ〜」2019年

しかし、現状では、「タブレット端末をどのように活用するのか?」といった方法論に目が向きやすくなってはいないでしょうか。従来の授業のやり方にタブレット端末を加えただけになってはいないでしょうか。この「目的」は簡単には達成できるものではありません。だからこそ、できることからスタートしながらも、目的を見据えてバージョンアップしていく必要があるのだと思います。

ICTが得意な先生にも課題はある「従来の一斉指導」から脱却を

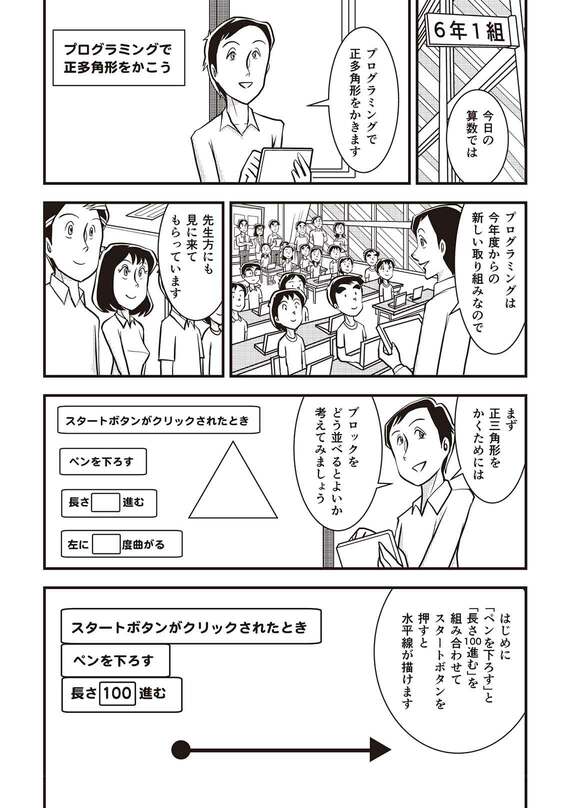

IT企業から教師に転職した江渡先生は、デジタル機器の操作が得意なため、ほかの先生方にも見にきてもらって、端末を使った授業を行いました。授業内容は「プログラミングで正多角形をかこう」です。

一見、スムーズに見える授業ですが、何が問題なのかわかったでしょうか。江渡先生の授業の方法は、従来の「教師主導による一斉指導」そのままのスタイルです。教師が問いを出して「できる子ども」 が正解を発表し、ほかの子どもに理解させるというやり方です。勉強が得意な子どもにとっては活躍の場が多くあり、全体的に活発に見える授業です。

しかし、理解に時間がかかり、しかも人前で発表することが苦手な子どもにとっては、学習は面白くないものになり、苦手意識はますます助長されることになるでしょう。また、理解が早くて、どんどん先をやりたがる子どももいるはずです。そのような子どもは、教師の指示を無視してでも、自分であれこれと試しながら気づいていくことができるのです。

これはプログラミングに限ったことではありません。せっかくタブレット端末が学校に導入されても、従来の一斉指導をそのまま踏襲していることはないでしょうか。いわゆる授業支援ツールを使いながらデジタルデータによる教材やワークシートのやりとりを行っているだけの教師主導の授業も多く見かけます。これでは、主体的・対話的で深い学びの視点による授業改善にはつながらないのです。