教員採用試験とは?合格率や受験条件などについて解説

採用試験対策の参考書に関しては、専門科目・一般教養を網羅するもの、さらにバッグからの出し入れが容易な「ポケットサイズ」の参考書も使いながら、試験対策を進めていきました。

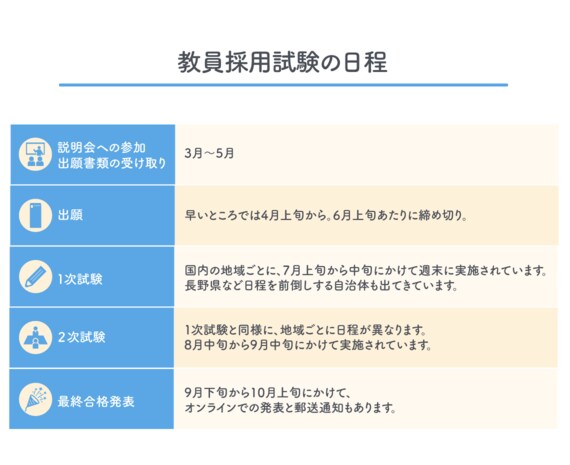

1次試験は7月上旬から7月下旬にかけて行われます。合否発表後、二次試験が8月中旬から下旬にかけて行われます。合否発表はこの2回のスケジュールから逆算して、個人ごとに受験計画を立てて行くのがよいでしょう。また、例えば社会人は1次試験が免除されるなど受験条件によっても準備が異なります。

学生だけでなく社会人からも受けられるのか

現在は社会人枠が拡大し、ここ数年では「特別枠」もあります。東京都では、さらに理科・英語などの枠が拡大し、受験者の年齢などの条件に沿って異なります。例えば、経験者枠(小学校教諭免許保持、東京都正規13年、長野県講師3年)の筆者が長野県で受験するのであれば、以下のようになります。

*選考区分と選考内容

(2)社会人を対象とした選考

①教職(常勤・非常勤・講師を含む)経験者を対象とした選考

1次選考は、長野県内小・中学校の学級担任経験がある講師で小学校教諭受験者の場合は一次選考が免除になります(令和5年度)

(3)特別選考

⑤正規教員経験者を対象とした選考

1次選考においては、筆記試験、小論文、集団面接が免除となり、2次選考においては適性検査が免除になります。(令和5年度)

教員採用試験の日程

教員採用試験 受かる人 受からない人

一般教養・教職教養が求められる1次試験や面接や実技などの2次試験を通して、総合的に「受かる人」「受からない人」が区別されるわけですが、低倍率となっている昨今の採用試験においては、受かる人の割合が増えているのは確かです。

ただ、受かった後に教職教養、とくに教科・領域に関する専門知識・スキルやICTスキルが乏しかったりすると、現場に入ってから苦労することが予想されます。受かったら終わりではなく、学び続ける姿勢を持つことが大切です。

試験内容

教員採用試験は、一般的に「筆記試験」「面接試験」「実技試験」で構成されています。

筆記試験には、大きく分けて「一般教養」「教職教養」「専門教養」「小論文」の4つがあります。

受験者の人格や教育に対する考えなどをチェックします。自治体によっては2次試験で行われたり、複数回の面接試験を実施したりするところもあります。面接官は現職の校長、教頭や教育委員会の担当者ほか、民間企業の人事担当や民間人が起用されるケースもあります。

面接官の前で実技を披露する試験です。とくに小学校教員や中学・高校教員の美術・保健体育・音楽・家庭科・英語などの教科を受験する場合に、実技試験が行われます。

面接

教員採用試験は決してカジュアルな面接ではないので、一般的な入社試験などで着用するようなリクルートスーツで受験をしましょう。また、2次試験は真夏の時期です。エアコンの利いた室内での面接ではありますが、汗拭き用のタオル、また面接直前にインナーシャツを着替えるのも有効でしょう。