大空小の初代校長・木村泰子、予測不能な社会生きる子どもに必要な「4つの力」 学力や他者評価で測る限り「本当の幸せ」はない

「関西でも少しずつ導入する学校が出てきていますが、私は閉鎖的な『学級王国』のシステムを打破することが必要だと考えます。子どもにとっては教員の当たり外れがなくなり、相談できる大人が増える。教員も問題を自分一人で抱え込まなくてよくなる。どちらにとってもいいことだと思います」

木村氏が校長を務めていた頃、大空小には28人の教員がいた。見学に訪れた大人に「君の先生は誰?」と聞かれた大空小の子どもは、迷わず「みんな。ここにいる先生ぜんぶ」と答えたそうだ。だがこうした学校のシステム変更には大きな労力が必要になる。時間を割かれること、環境が変わることを嫌う教員もいるかもしれない。

「自分のクラスだけを完璧に見たいと考える教員も、自分の仕事が忙しくて学校改革なんてできないと考える教員もいるでしょう。どちらもその主語は『自分』――つまり教員自身ですが、学校で主語にすべきは『子ども』です。教員の忙しさを言い訳にしてはいけないし、もし子どものために時間を使うことを妨げる業務があるなら、それは全部捨ててしまってもいいはずです」

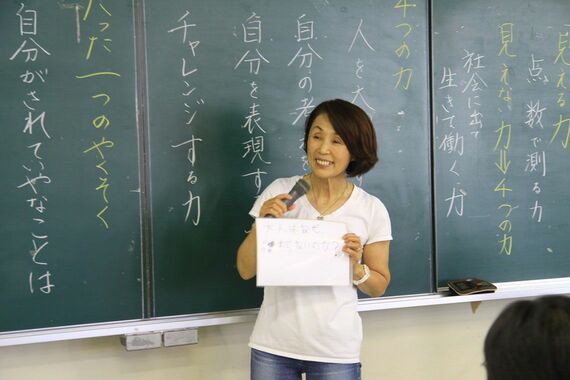

(写真:木村氏提供)

激務や教員・保護者間の軋轢など、教員がやりづらさを感じている現場の問題は、そのまま日本社会の課題だとも指摘する。

「コロナ禍でも、根強い差別と排除の構図が浮き彫りになりました。問題が可視化されたことをむしろラッキーだと捉えて、やり直すチャンスにすればいい。大人が生きづらいと思っている学校や社会のあり方を、改善せずそのまま子どもに渡してはいけません」

教育の力は大きい。だからこそ、その目的を見失ってはいけないと語る木村氏。「保護者も教員も、子どもに対する最上位の願いは、『自律した人間として社会に出てほしい』ということではないでしょうか」と続ける。木村氏の説く「自律」の定義は、人に迷惑をかけないことでも役に立つ人になることでもない。

「本当の自律とは、適度に他者と依存し合えることだと思います。誰しもできないことがあって当然なのだから、うまく周囲とつながって、他者の力を借りながら問題を乗り越えていけばいいのです」

木村氏は子どもだけでなく保護者に対しても、この「適度な依存」の重要性を伝えてきた。

「子どもは子ども同士の関係性の中でこそ成長し、学校の人間関係をアップデートしながら、やがて大人としての関係構築を学んでいくものです。親の思うようになんて育ちません。だから保護者もほかの人の力を借りつつ、失敗したと気づいたらやり直しをしていけばいいのです」

大人にとっても生きづらい現代社会に足りないのは、こうした適度な依存を許し合うことかもしれない。

想定外の未来を生き抜くには、他者の力を借りることも必要だと木村氏は語った。そのためには相手や自分を大切にする力が欠かせないし、挑戦や失敗を認め、許し合うことも重要だろう。これらが当たり前になれば、それは誰にとっても生きやすい社会だといえるのではないか。多様性も共生もウェルビーイングも、寛容な社会でこそ実現するものだ。

大空小が大切にしてきた4つの力は、変わり続ける未来の社会を生きる力でもあり、変えるべき今の社会を変革する力としても作用する可能性を持っている。

(文:鈴木絢子、注記のない写真:Kazpon/PIXTA)

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら