約20年の実践に自信、早稲田大学「オンライン併用の対面授業」推進の真意 ブレンド型の効果大、教員支援に全力を尽くす

総額7.5億円をかけ、対面授業復活のために教室設備を改良

こうして始まった20年度春学期の授業を、学生たちは好意的に受け止めた。

春学期終了後、全学生を対象に行ったアンケート調査(回答数1万5093件、回答率31.4%)の結果では、92.2%が有益なオンライン授業があったと回答。有益あるいは不満と回答があった授業を分析したところ、課題に対するフィードバックがある、授業の進め方に学生の意見が反映されるといった点が学生にとって重要だということが示唆された。

また、オンライン授業のよい点として「自宅で学習できる」「自分のペースで学習できる」「通学時間を学習に有効活用できる」「復習に取り組みやすい」などを挙げる一方、改善点としては「課題が多い」「身体的な疲れを感じる」「友達と一緒に学べず孤立感を感じる」などが指摘された。

大学側としても、春学期を通じて対面で教育を行う意義と、オンライン授業の効果を再認識したことから、秋学期以降は少人数のゼミ、実験・実習などは対面授業を再開、100人以上が履修する講義形式の授業は引き続きオンラインで行うことを決定した。

対面授業再開に当たっては、感染リスクを抑えるために総額7億5000万円をかけて教室の空調設備を刷新、出席者数も各教室の定員の半分とした。さらに、対面とオンラインで同時に授業を行うハイフレックス型授業に対応するために、収容規模50人以上の教室にカメラ、パソコン、ハウリング対策を施した音響機器といった配信設備を導入。対象となる600教室のうち、すでに半数は整備済みだ。

「結果的にオンライン授業と対面授業の比率は3対7になりました。これは学生が望む感染症リスクがなくなった場合の授業実施割合とも合致しています。また、大学設置基準に定められた卒業要件に関わるオンライン授業の単位規制(原則上限60単位)を考えると、現状ではこの比率が妥当だと考えます」

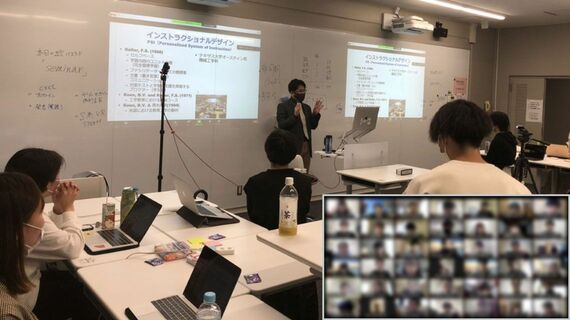

ただ、対面7割といっても、実質はオンラインを併用した「ハイブリッド型」だ。これには主に3つのパターンがある。1つは「ハイフレックス型」で、学生が対面とオンラインのどちらで受講するかを選べるもの。もう1つは対面とオンラインを組み合わせる「ブレンド型」。そして、実験・実習などクラス全員の出席が望ましいが、教室の人数制限をしたい場合に、同じ回に異なる内容の授業を対面とオンラインで行い、学生を振り分け受講させる「分散型」だ。

TPACKの観点で教員を支援し、誰一人取り残さない教育を実現

早稲田大学が積極的に推進しているのは、ハイフレックス型とブレンド型だ。

ハイフレックス型であれば、日本への入国を果たせなかった留学生が日本人学生と一緒に授業を受けられる。対面授業中にリアルタイムで海外の学生とコミュニケーションができるので、語学の授業はもちろん、専門分野についてディスカッションやディベートをして語学力を磨けるメリットもある。

一方、ブレンド型授業では、事前に用意されたオンデマンド授業コンテンツで予習し、対面授業で対話型、問題発見・解決型のアクティブラーニングを行う。近年よく知られるようになった「反転授業」もブレンド型授業の1つの形態である。

「あらかじめ知識が身に付いた状態で対面授業に臨むので、グループワーク、討論、発表などに授業時間を充てることができますし、学修効果が高いという研究成果も多数報告されています。どのように授業をデザインするかは各教員に委ねられており、今後は教育効果の高いよりよい授業を行うための支援をCTLTで継続、強化していきます」

そのポイントとなるのが「TPACK(Technological Pedagogical Content Knowledge)」だ。授業を行う際に必要なデジタルツールを扱うための「テクノロジーに関する知識」、どのようにすれば効果的な授業をデザインできるかという「教え方に関する知識」、そして「教える内容に関する知識」を、教員は総合的に修得する必要がある。