「必ず解決」いじめは人権侵害として徹底対応する寝屋川市の超本気 出席停止や学級替えを勧告する市長権限も条例化

積極的に情報収集、通報を受けたらすぐ被害者に会いに行く

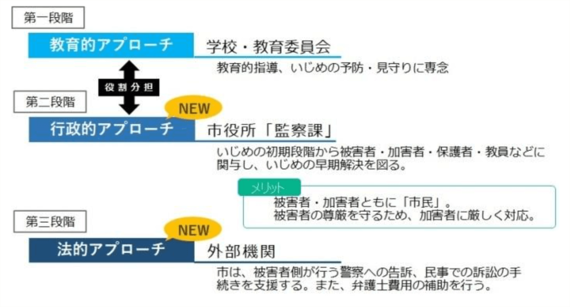

具体的には、どのような対応をするのか。まず学校と教育委員会には、いじめの予防と見守りにいっそう注力してもらう。これが第1段階の「教育的アプローチ」だ。

第2段階が、新たな「行政的アプローチ」。ここが監察課の仕事だ。いじめの初期段階から積極的に現場に出向いて「被害者」と「加害者」を特定し、調査や解決案の提示、勧告を行う。

学校現場で起きるいじめは、学級担任の教員が発見するケースがほとんどで、教員が注意や指導をして解決する場合が圧倒的に多いという。しかし、学校がいじめを解決したと判断しても、監察課はそれを鵜呑みにはしない。

学校から教育委員会に上がってきた「いじめ停止」の報告は監察課にも共有され、監察課は必ず学校に行って被害者に事実確認をする。いじめの停止を確認したら、今度は学校に見守りを依頼。その後3カ月間、いじめの再発がないことを確認できた場合に、「いじめの終結」と見なす。

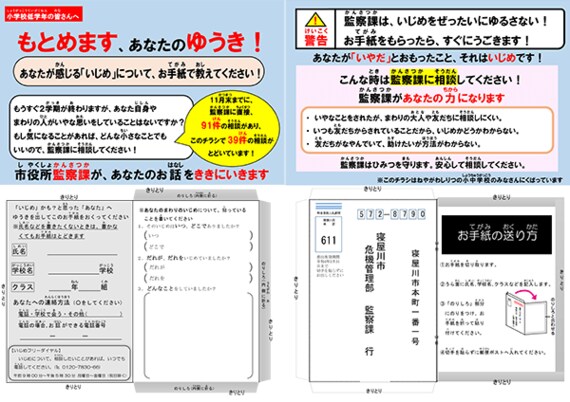

また、メールやLINE、フリーダイヤルなど、監察課にダイレクトに連絡できる窓口も複数設け、被害者本人や保護者からの「相談」だけでなく、いじめに悩む友達の情報やいじめの目撃情報といった「通報」も受け付けている。窓口の中で最も利用が多いのが、市内の全公立小中学校(小学校24校、中学校12校)に毎月1回配布している「いじめ通報促進チラシ」だという。

いじめ通報促進チラシ

各自が感じる「いじめ」について手紙で教えてほしいと呼びかける内容だが、それだけではない。チラシにはいじめの状況を記入する欄があり、切り取って折り畳めば手紙としてすぐにポストへ投函できるようになっている。

「毎月チラシの内容を変えています。『こんなこともいじめになるのか』と気づければ、被害者が相談しやすくなるだけではなく、加害者がいじめをやめるかもしれません。いじめの情報収集と抑止の効果を狙っています」(担当者)

監察課に直接相談・通報があった場合、早ければ相談・通報があった当日、遅くとも翌日には学校に行って被害者の話を聞き、必要に応じて加害者にもヒアリングする。事実確認をしたら、加害者や保護者に話をし、場合によっては謝罪の場にも立ち会う。まだ発生したケースはないが、事案によっては弁護士の立ち会いも想定している。

解決事例はいろいろあるが、例えば「子どもが泣いて帰ってくることがある」との相談を受け、調査したところ友人関係からいじめに発展したことが判明。監察課の立ち会いの下で加害者が被害者に謝罪した。あるときは「SNSに自分の画像を許可なく上げられた」という相談を受けて監察課が聞き取りを実施、加害者は謝罪と写真の削除をしたという。

最近では、「変なあだ名で呼ばれる」「仲間外れにされる」「通りすがりに嫌なことを言われる」など細かく具体的な相談が増えている。しかし、どんな事案であっても通報があれば被害者の元に駆けつける。「先生に言わないでほしい」という場合は、学校に「内容は言えないが児童(生徒)の話を聞きたい」とアポを取って会いに行く。「早期発見・早期解決が大事なので、学校現場に行かない事案はありません」と、担当者は話す。

法的アプローチも用意し、全件1カ月以内にいじめ停止

監察課でも解決しない場合は、最後の手段として第3段階の「法的アプローチ」に移る。市は、被害者による警察への告訴や民事での訴訟の手続きを支援する。さらに「いじめ被害者支援事業補助金」も用意しており、上限30万円として弁護士への相談料など訴訟費用の一部を補助する。