iPad「賢くなるための道具」と徹底する、さとえ学園小学校の秘策 保護者とも連携、レベルアップ型ルールの効用

教職員全員の情報共有ツールとして「Slack」を導入。業務に加えささいな日常会話なども共有することで心理的な安心感を保ちながら、端末やシステムの検討、職員研修など、準備を進めていったという。

「周りの先生たちに『自ら意識を改革して進めてください』と、ただ声をかけるのではなく、教職員がつねに端末を使う機会をつくり、全員で同じ情報を共有しながらいつでも誰にでも聞けるシステムをつくることで意識を改革し、“チーム”として動き出すことができました」

「iPadは賢くなるための道具だ!」

「ICT教育を推進するためには、1人1台端末導入の具体的なビジョンを学校や地域などで明確化することが大切です」と言う山中氏。

「当校の場合は、『学力向上』をビジョンに掲げています。子どもたちが毎日何らかの形で端末に触れる機会をつくり、ICTを、中学受験に向けた学力と情報活用能力を育むツールとして捉えています」

1人1台の導入を前に、子どもたちがiPadをどのように位置づけ、どのように活用していくかを自分たちで考える機会を設けたという同校。児童会のメンバーが話し合い、iPad活用のスローガンを定めたという。

「『iPadは賢くなるための道具だ!』というものです。これを基に、クラス代表委員会でiPadを活用するときのルールを設定するなど、子どもたちが中心となり、iPadとの上手な向き合い方についての話し合いを重ねていきました。

子どもたちを信じ、iPadを使うとき、賢くなるためなのか、そうでないのかを自ら判断して活用させるようにすること、失敗を重ねながらも自分の学習方法をよりよくする方法を見つけること、自分だけでなく、友達のため、学校のために役立つ方法を見つけることを目指しました」

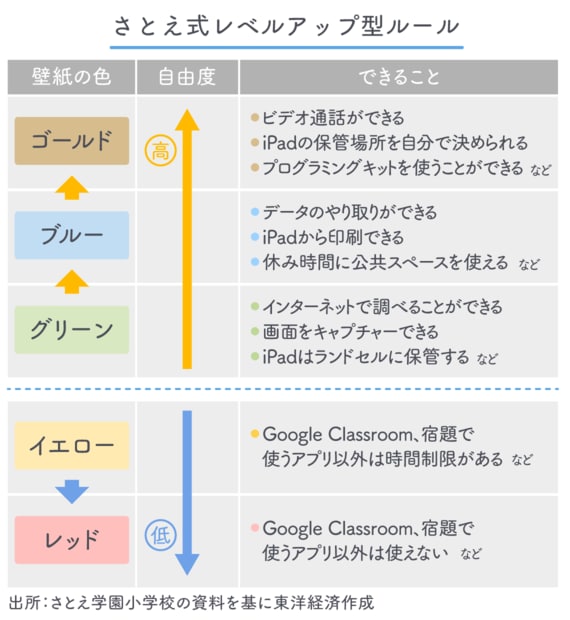

スキルとモラルを向上させる「さとえ式レベルアップ型ルール」

18年7月、全学年一斉に「1人1台」がスタート。導入直後こそスムーズだったものの、程なくしてトラブルが発生する。

「子どもたちがiPadで勝手にゲームを始めるなど、“遊び道具”として使われるケースが続出したのです。想定内ではありましたが、真の意味でiPadを活用していくためには子どもたちにICTのスキルとモラルを学んでもらい、時には誘惑に負けながらも自分をコントロールする力を育んでいく取り組みが必要だと考えました」

そこで策定されたのが、19年4月からスタートした同校独自の「さとえ式レベルアップ型ルール」である。

「ゴールド」から「ブルー」「グリーン」「イエロー」「レッド」まで5段階のレベルが存在し、児童1人ひとりのICTの「スキル」と「モラル」に応じて上下する仕組みだ。レベルの違いはiPadの画面の壁紙の色で表現し、誰もが一目でその子のレベルがわかるようになっている。

「ルール策定においては、『○○をしてはいけない』という“禁止型”ではなく、デジタルシティズンシップを取り入れつつ、『iPadを自分の思考や表現のツールとしてできることを増やしていくためには、どんなスキルやモラルを持っていればよいのか』を基本概念に、それぞれのレベルを設定しました」

最初はみんな「グリーン」からスタートし、レベルアップしていくごとに、iPadで使える機能や学校の中でできることが増えていくように設定されている。スキルアップテストはオンラインで定期的に行い、合格した児童には「壁紙贈呈式」で新たな壁紙が贈られる。21年12月の時点で、全校児童のレベルは「ブルー」が62%、「グリーン」が34%、最もできることの自由度が高い「ゴールド」は4%だという。

「賢くなるため」の活用ができていなければ、随時レベルダウンとなる。「イエロー」と「レッド」の児童には時間制限がかけられ、授業で使うアプリの閲覧、使用のみになる。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら