義務感、強制感ゼロ「PTAをなくした」学校の実際 自由意志のボランティアで子ども支えられるか

このような中で、学校や地域の連絡窓口となり、活動の企画や運営、広報活動など本部的な役割を担うのが「ボランティアセンター」(以下、ボラセン)。ボラセンスタッフは、毎年秋から冬の時期にお便りで募集する。回答欄には、

・ボランティアセンタースタッフをやってみたい

・知り合いと一緒なら、ボランティアセンタースタッフをやってもよい

・ボランティアセンターに興味はあるが、不安もあるので話を聞いてみたい

・ボランティアセンターではなく、サポーターとして協力したい

以上4つの選択肢に加え、「その他」という項目がある。「できる」または「できない」「できない場合はその理由を書く」といった、PTA役員、委員募集のお便りにありがちな文言は、いっさいない。

回答を締め切る前に、「事前説明・個別相談会」やメールによる問い合わせ窓口を設け、回答に悩む保護者に対応。「やってみたい」「やってもよい」「話を聞いてみたい」と回答した保護者に対しては、後日、活動内容や方針などについて説明・相談の場を設け、得意不得意や生活スタイルなどを聞きながら、役割を決めていくという。

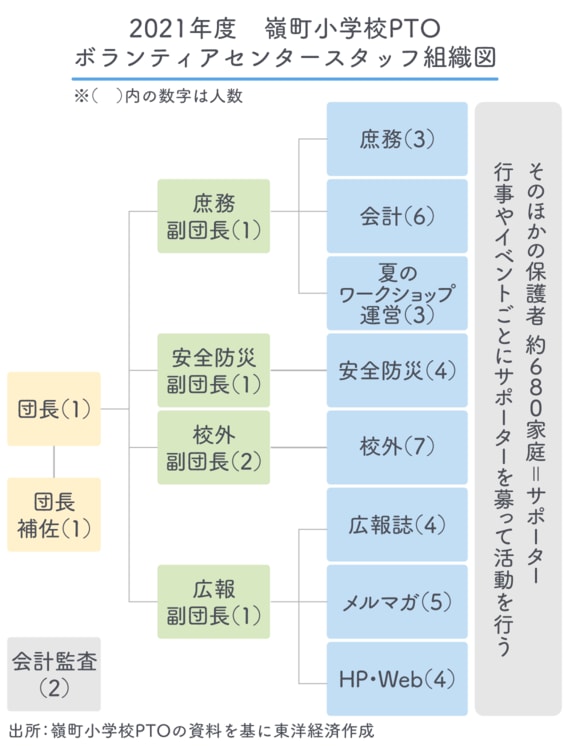

PTOで、PTA会長、副会長的な役割を担うのが団長、副団長になる。団長は1名、副団長は3名が基本だが、副団長の人数は諸事情に応じて増減することができる。21年度は団長1名、団長補佐1名、副団長が5名。副団長はそれぞれ、庶務、安全防災、校外、広報のリーダーとして位置づけられている。「次年度の団長・副団長は、現任の団長・副団長などで相談しながらやってくれそうな人、ぜひやってほしいと思う人に声がけをして、相互承認を得ながら陣容を固めていきます」と、星氏。

組織図を見ると、ほかのPTAと同様の印象を受けるが、大きく異なるのは、多くのPTAで新学期に行われる“沈黙の委員決め”や、秋から冬にかけて行われ、「やりたくないのにくじで役員になった」など“悲痛な声が上がる役員選出会”が、存在しないこと。保護者一人ひとりの“主体性”を核としたコミュニティーなのだ。

「やってみると楽しくて」2〜3年続けるメンバーが多い

「初めてPTAに関わったのは、改革の1年前。当時は委員会制で、私は学級代表委員会副委員長とベルマークを担当していたのですが、形式的な会議やベルマーク集計などに意義が感じられず、『おかしいと思う』と声を上げたら当時の会長(初代PTO団長)が『そうだよね』と。翌年から『できる人が、できるときに、できることをやる』新しいコミュニティーにしていこうと舵を切る初代団長により、活動がどんどん省力化され、参加しやすくなっていく様子に刺激を受けました」と話すのは、いちばん下の子どもの小学校入学を機にボラセンメンバーになり、17〜18年度に副団長、19〜20年度に団長、21年度は団長補佐・副団長として活動する昼馬みすず氏。

大田区立嶺町小学校PTO団長補佐、副団長

2017〜18年度に副団長、19〜20年度に第4代団長、21年度は団長補佐・副団長として活動。高2、中2、小6の3人の子どもの母親

(撮影:梅谷秀司)

「改革の様子を目の当たりにし、『できる人が、できるときに、できることをやる』というPTOの“根っこ”を知っているからこそ、これを守っていくことが大切だと思っています。『守る』といっても大げさなことをするわけではなく、日々のコミュニケーションの中で、PTOの基本理念について折に触れて伝えるようにしています。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら