注目の不登校特例校「学校らしくない」草潤中の今 ICT活用「授業の生配信」から始める選択肢も

(写真:草潤中学校提供)

お昼ご飯は弁当で、どこで食べてもいい。一般校での年間授業時数1015時間に対して同校は770時間編成にしており、授業は4コマだ。一斉清掃はなく、最後にその日の自分を見つめ直す「クールダウン」という個別担任との短い面談を経て14時35分に下校する。家庭で学習を進めた生徒には、ほかの生徒が下校した後に「Onlineクールダウン」と称した個別の声がけを実施している。

開校してみると、「家で勉強できないので、放課後に勉強して帰りたい」という意見も出てきたため、後期からは15時45分まで自由に学校で学習できるようにした。現在、毎日10名程度の生徒が放課後に学習している。

保護者との連携も密で、年に5回の三者面談を実施。車などで生徒の送迎をしている保護者とは毎日やり取りしており、オンラインも活用して小まめに連絡を取っている。

「心身の安定」を重視したさまざまな工夫

同市は、かつて不登校生徒数が全国平均よりも多く、2016年の教育機会確保法の成立を機に、廃校となった小学校を活用して不登校特例校を新設する運びとなった。それが、同校の始まりだ。大学教授や小児科医、不登校特例校の先進校、フリースクール、教育支援センターなどさまざまな関係者から助言を受けるほか、不登校を経験した通信制に通う高校生の声も参考に制度設計をしたという。

目指すのは、「自分らしいライフプランを描ける学びの場」。そのための教育方針として、まず重視するのが「心身の安定」だ。生徒たちが安心して楽しく学びに取り組めるよう、校内にはさまざまな工夫を施している。

例えば、学校を象徴するものに抵抗感を抱く子がいるため、塗装や備品は“学校らしくない”デザインや明るくカラフルなものを選んでいる。マネジメントオフィス(校長室)のソファもビビッドなオレンジだ。黒板ではなくホワイトボードを採用した点は、生徒たちからとくに好評だという。「トイレも学校説明会に参加した子どもたちの意見からエレガントな内装にした」と井上氏は話す。

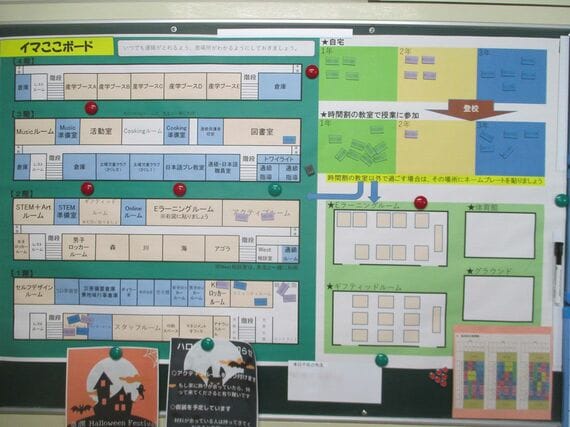

Cookingルーム(家庭科室)には生徒の希望でホームベーカリーを置いた。Musicルーム(音楽室)もピアノだけでなくドラムやギターなどいろいろな楽器があり、生徒たちは個人の演奏はもちろん、セッションも楽しんでいる。そのほか、卓球台やトレーニングマシンで体を動かしたりゲームで遊んだりできるアクティブルーム、テントやハンモックが置かれたくつろぎの図書室など、ホッとできるような空間が複数ある。

(写真:草潤中学校提供)

また、同校は「自立のための学び」を大切にしている。前述のとおり学習スタイルを選べるようにするほか、自分の新たなよさを発見できるよう、音楽、美術、技術・家庭を1つにまとめた「セルフデザイン」という教科を新設。その時間は、一人ひとりの興味・関心に合った学習にとことん取り組める。JAぎふの人々と畑で野菜を作ったり、地元のオーダーメイド洋品店のオーナーに被服学習を支援してもらったり、人や社会とのつながりを体験できるような学びの場も多く持つようにしているという。