低年齢ほど治療困難「ネット依存」知られざる実態 主な依存対象は「対戦型オンラインゲーム」

5年間で1.8倍増加「ネット依存予備軍」の子どもたち

──インターネット接続やゲームをやめられない子どもが増えているといわれています。

厚生労働省の推計によると、ネット依存の疑いがある中高生は2012年度に約52万人だったのに対し、17年度には約93万人でした。5年間でおよそ1.8倍に増加しています。

ネット依存と言っても、情報検索からSNS、ゲーム、動画視聴まで、依存対象はさまざま。ただ、圧倒的にオンラインゲームの依存が多い。久里浜医療センターでは、11年7月から「ネット依存治療研究部門」を開設して治療を行っていますが、患者の9割がオンラインゲームによって生活に支障が出てしまった人たちです。

──そもそも依存とは、どのような状態を指すのですか。

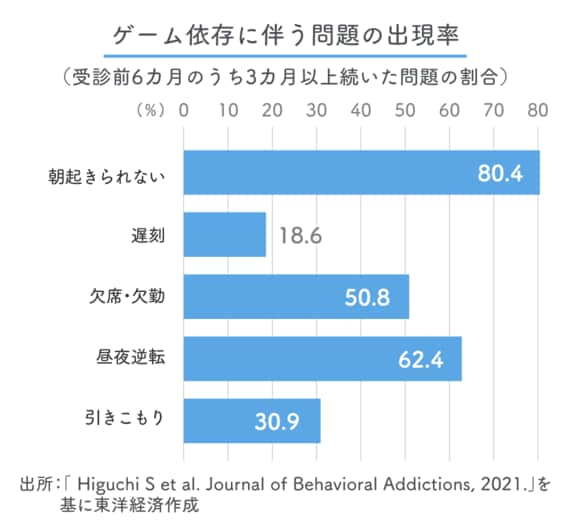

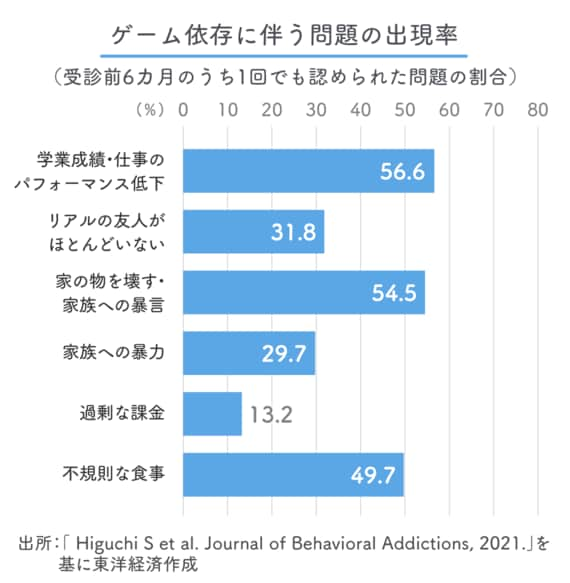

簡単に言うと、ある行動が行き過ぎていることと、それによって明確な問題が生じていること、この2つが一緒になった状況が依存です。例えば、ゲームの過剰使用をやめられないとします。そのせいで食事や睡眠リズムが不規則になって朝起きられなくなったり、家族に暴言を吐いたりと日常生活に問題が出るほか、学業不振や不登校など社会生活に支障が出てくる状態です。長時間ゲームに興じていても、生活上の問題がなければ依存とはいえません。

ネット依存が社会問題化してきたのは1990年代後半ごろで、定義がないまま今に至ります。そのため便宜上、ネット依存やスマホ依存、ゲーム依存などいろいろな呼び方がありますが、最近ゲームに関しては初めて定義が与えられました。世界保健機関(WHO)が2019年5月に「ゲーム障害(Gaming Disorder)」を疾病として認定したのです。「国際疾病分類(第11回改訂版)」(ICD-11)に採択され、22年1月からこの診断名が使用されます。よって、SNSなどゲーム以外に依存している場合、医学的には「その他の嗜癖行動による障害」となります。

WHOではゲーム障害を次のように定義しています。

2:ほかの生活上の関心事や日常の活動よりゲームを選ぶほど、ゲームを優先する

3:問題が起きているのにゲームを続ける、またはより多くゲームをする

4:個人、家族、社会、教育、職業やほかの重要な機能分野において著しい障害を引き起こしている

この4項目の状態が12カ月以上続く場合にゲーム障害と診断。

ただし、4症状が存在し、重症である場合には、それより早期の診断が可能。