青翔開智「自己肯定感」育む道徳を開発した深い訳 心理学や脳科学に基づくカリキュラムに刷新

また、「仲間のよい行動紹介」という欄に記載があった場合は、名前が挙がった本人に「ある生徒があなたの行動に感謝していたよ」とフィードバックしていくという。こうした取り組みにより、「生徒たちが相互によい行動を促していく仕組みをつくりたい」と力久氏は話す。

生徒にも伝えているが、行動振り返りシートは担任や学年団の教員のみ閲覧できるようにしている。各生徒の頑張りや生徒同士の関係性などがわかるため、面談や生徒とのコミュニケーションに生かす狙いがある。ただし、競争が生まれることを防ぐため、生徒同士では閲覧できないようにしているそうだ。

すでにおわかりのとおり、道徳の授業はICTがフル活用されている。「基本的にGoogle Classroomを使い、ワークシートはPDFで配信。紙はほとんど使っていません」と、力久氏。同校は2014年の開校時から「1人1台端末」が実現しているが、ICT活用が日常の一部になっている様子がうかがえた。

体系的に学べる「レジリエンス教育」

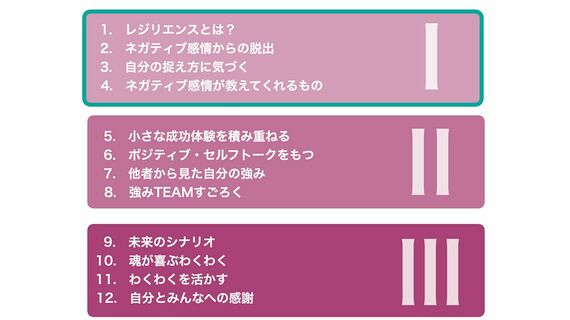

目玉のレジリエンス教育も始まっている。科目の目標の1つに「レジリエンス教育を通してメタ認知的な視点を身に付け、適切な自己受容・他者受容につなげ自己肯定感を育む」ことを明確に掲げ、Ⅰ・Ⅱ・Ⅲと学年ごとに内容を分けて3年間で体系的に学べる形にしている。

レジリエンス教育の流れ。今年度は、中1はⅠを初めから、昨年度から試験的に学んできた中2と中3はⅠの続きからスタート

「学校生活や日常生活で感じている気持ちや考えが何によって形成されているのか。そして自分にも他者にも考え方のクセがあり、その中でどうポジティブに捉え行動していくか、いかに強みを生かして将来を決めていくか。そういったことを、自分・他者・未来という視点で段階的に考えを深めていきたい。『自己肯定感』や『マインドセット』など言葉の定義から科学的な理論まで教えますが、わかりやすさを心がけています」(力久氏)

例えば、導入ではレジリエンスについて「ある状況に対しての反応の仕方を自己コントロールし、困難や逆境からしなやかに立ち直る力」と定義し、ストレスを消失させる力ではなく「自分の人生は自分で変えることができる姿勢とスキル」と説明するが、一方通行の講義で終わらないようにしている。

生徒たちに「レジリエンスが強い人ってどんな人? 理由は?」と問いかける。すると、漫画の主人公やスポーツ選手、友達、自分自身などの名前が挙がり、「強い敵に立ち向かうから」「先生に当てられたときに頑張って説明しようとしていたから」など多彩な理由が返ってくるという。そしてレジリエンスを短い言葉とイラストで表現させるなど、生徒が自分なりに考えて説明できるよう工夫しているそうだ。

ときにはアクティビティーも取り入れる。ネガティブな感情が起きたときのアプローチ法を考えていく際には、科学的に有効だといわれている音楽鑑賞や日記などの方法を紹介するだけでなく、みんなで呼吸法やリズム運動なども行った。とくに不安感や不眠、緊張時に効果があるとされる「漸進的筋弛緩法」は、アニメに出てくる技のような名称であるためか食いつきがよく、盛り上がったという。