青翔開智「自己肯定感」育む道徳を開発した深い訳 心理学や脳科学に基づくカリキュラムに刷新

※4 Positive Behavioral Interventions and Supports(ポジティブな行動を生み出すための介入と支援)。米国で開発された生徒指導プログラムで、すべての児童生徒が学業や行動において最大限に成果を出せるよう支援し、他者の行動に関する認識を強化させることを目的とする

力久氏と話す中で、織田澤氏は「レジリエンスとメタ認知を獲得するには、PBISのように安心してポジティブに意見が言い合える環境づくりが必要だ」と思ったという。そこで、これらの概念を盛り込んだ、科学的に有意な道徳のカリキュラム設計を力久氏に依頼。命を受けた力久氏は、自身が在籍していた立命館大学大学院教職研究科の荒木寿友教授の力も借りながら、1年かけて道徳をリニューアルした。

学校法人鶏鳴学園 青翔開智中学校・高等学校で歴史や世界史、現代社会を担当。立命館大学大学院教職研究科臨床教育コース修了。大学院では応用行動分析学に基づく実践研究を行ってきた。20年より現職

とはいえ、もちろん学習指導要領で挙げられている「自分自身」「人との関わり」「集団や社会との関わり」「生命や自然、崇高なものとの関わり」という4つの視点と22の内容項目は網羅した設計だ。そのうえで、心理学や脳科学に基づいたレジリエンス教育のほか、体験や交流事業、障害者や差別に関する人権問題を学ぶダイバーシティー教育などを盛り込み構成した。

教科書も、ただ読んで内容に沿って進める使い方はしない。「生徒たちの感情が動くトピックを取り出し、それを入り口にさらに理解が深まるような問いかけをして、別の問題も考えていく形を取りたい」と力久氏は話す。

ICTを活用した「PBIS」の授業とは?

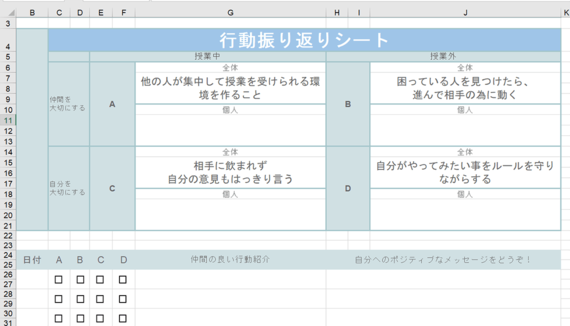

実際、どのような授業を行っているのか。最初に始めたのはPBIS、ポジティブなクラス環境づくりだ。具体的にはまずアンケートフォームを生徒たちに配信し、望ましいと思う「授業中の行動」「授業外の行動」「仲間を大切にする行動」「自分を大切にする行動」についてそれぞれ考え、各自のiPadを使って書き込んでもらった。

そしてそれらを集約し、「Mentimeter」という投票ツールを使った投票により、学年共通の行動目標を決めたという。併せて、個人の行動目標も各自で決めさせた。

余談だが、この活動で気になった点があるという。「大学院での実践結果と同様、仲間を大切にする行動に比べ、自分を大切にする行動があまり挙がらなかった。ここは日本全体の課題なのかもしれません」と、力久氏は話す。

毎週、生徒たちは「行動振り返りシート」を使って行動を自己評価する

各目標は、毎週道徳の時間に振り返る。各自の「行動振り返りシート」のABCD欄に、自身ができていると思えばチェックを入れ、できていなければチェックしないといった形で自己評価をする。今後はその評価データを使い、行動の推移をグラフなどで可視化し、生徒たちに発信していく予定だ。