IT環境は整う一方、オンライン授業は課題多し 第3回全国600人の小・中・高の教員に向けたICT教育に関する調査①

生徒一人ひとりの理解力に合わせた学習や「自ら学ぶ力」を後押しするもので、本質的な狙いを啓発することは、引き続き重要事項といえるだろう。

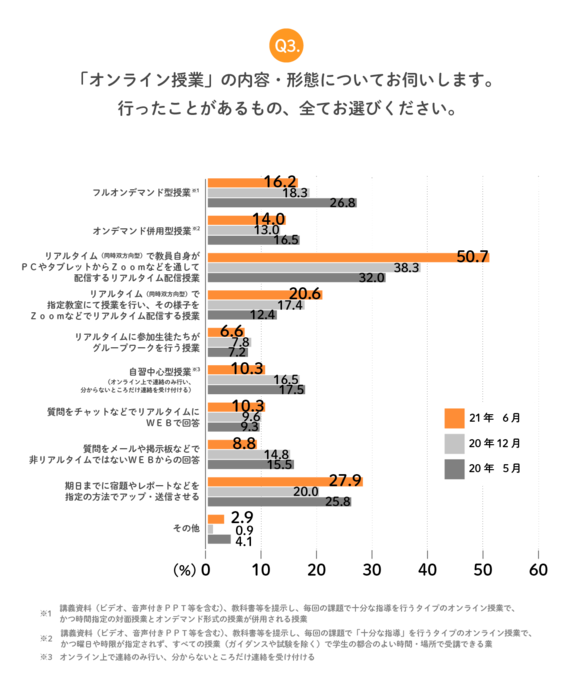

授業内容はZoomなどのリアルタイム型が急増

オンライン授業を行った場合の具体的な内容については、傾向として、事前に動画を撮影し配信する「フルオンデマンド型授業」は減少し、代わりにZoomなどを利用してのリアルタイムの双方向オンライン授業が増加している。

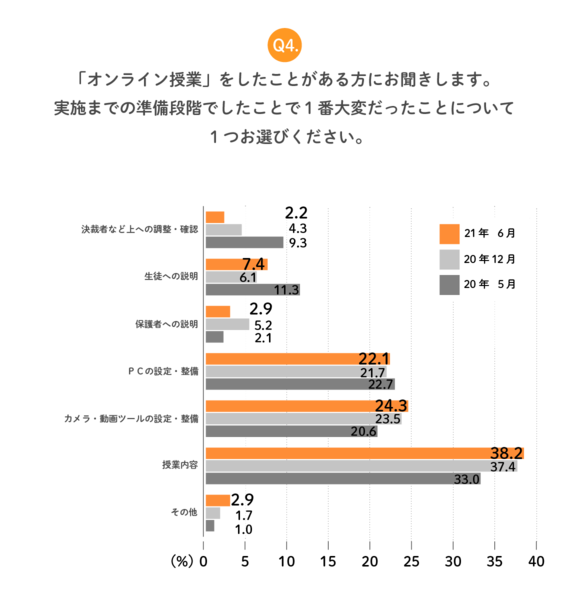

ただし、ここで問題となってくるのが、Zoomなどのリアルタイムの双方向授業でも、教材や資料の準備に労力がかかると回答している点だ。オンライン授業の経験者に準備段階でいちばん大変だったことを聞いた設問では「授業内容」が突出して多い。

具体的な記述回答を見ても、以下のように、オンライン授業に向けた新たな資料作りに苦慮していることが見受けられる。

・パワーポイントの準備やワークシートをA4サイズにまとめたこと

・パワーポイントのスライドから動画を作り配信した

・オンライン用のコンテンツ開発にコストと時間が足りない

オンライン授業が進まない要因のもう1つには、こうした準備への労力といった課題が考えられる。

教育現場では昨年からコロナ禍ということもあり、イレギュラーな対応にも追われている。そんな状況下で、現場の先生方が一から動画や資料を作成し、オンライン授業を構築するというのは難しいことも多いだろう。先行してオンライン授業に取り組む学校では、既存コンテンツを利用しながら、先生は生徒の理解促進のためのサポートに注力するケースもある。

「共有化」や「コラボレーション」を実現しやすいICTのメリットを考えても、資料などは個別に作成するのではなく、アーカイブを構築し共同利用する方向性へと進められれば、また違った展開となってくるはずだ。

オンライン授業のメリットには、不登校の生徒への対応も

もちろん、オンライン授業の利点も一定の評価はされている。「休校中に授業を進められたこと」や「自宅から授業が行えたこと」など、場所に制限されず学びの機会を提供できることには評価がある。また、「不登校の生徒も参加できる」こともオンライン授業の利点として認識され始めた。

一方で、前回のアンケート結果でも同じく課題として挙がっていたが、「生徒の反応がわかりにくい」ことは、今回も多くの先生が記載していた。同じオンラインでも、資料や動画などで説明している間に生徒側のカメラや音声がOFFになる場合は、確かに生徒の反応がわからない。

中には授業中にゲームをしていたケースも発覚したという。たとえ、運用上生徒側のカメラをONにしても、先生側が1台の端末しかない場合は、生徒全員をつねに確認することは難しい。特化したアプリケーションの利用やディスプレーとして複数デバイスを確保することなども今後検討する必要があるだろう。