大学進学断念も「受験料払えない」困窮世帯の過酷 中退だけではない「コロナで年収減」家計厳しく

新制度で低所得世帯の進学率が上昇

文科省は4月、2020年度にスタートした「高等教育の修学支援新制度」により、住民税の非課税世帯の進学率について約7〜11ポイントの上昇が確認できると推計をしていると公表した。

「高等教育の修学支援新制度」は、経済的な理由で学びを中断することのないよう大学・短大・高等専門学校・専門学校への進学を支援する制度だ。いわゆる「高等教育無償化」と呼ばれる制度で、支援の対象となるのは住民税非課税世帯とそれに準ずる世帯の学生だ。条件を満たせば、授業料や入学金の免除または減額と、返済不要の給付型奨学金をセットで受けられる。

また現在、大学に在学中で貸与型奨学金を受けている学生は給付型奨学金の対象に、奨学金や授業料などの減免を受けていなかった学生は新たに支援の対象となる可能性があるなど、今までよりも充実したサポート内容になっているのがポイントだ。

初年度となった20年度は、27万人に対して支援を行ったという。文科省は、引き続き丁寧に分析する必要があるとしつつも、住民税非課税世帯の進学率推計値が、制度導入前となる18年度の約40%から導入後の20年度には約48~51%程度に上昇したと発表した。

萩生田光一文科大臣は会見で「新制度がなければ進学を諦めていた者が34.2%、新制度がなければ今の学校より学費や生活費がかからない学校に進学した者が26.2%との状況であり、新制度が真に支援が必要な子どもたちの進学の後押しになった面があるものと考えられる」と話している。

低所得世帯の教育費の負担割合は、年収の3割にもなる

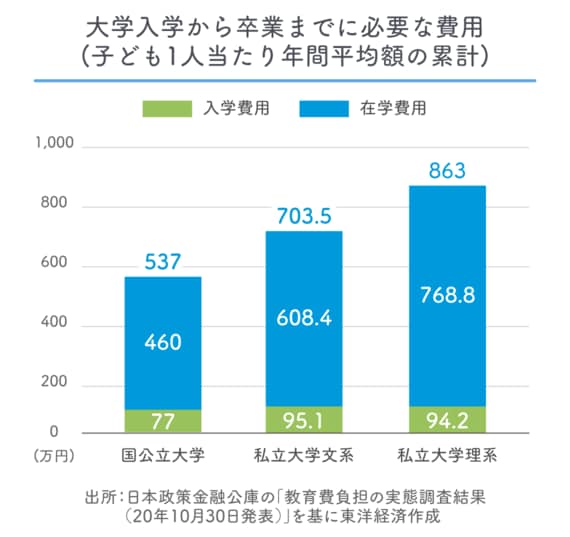

高等教育の中でもお金がかかるのは、やはり大学への進学だろう。日本政策金融公庫の「教育費負担の実態調査結果(20年10月30日発表)」によると、入学費用だけで国公立大学は77万円、私立大学文系で95.1万円、私立大学理系で94.2万円かかる。ここでいう入学費用には、入学金をはじめ受験の際に支払った受験料や交通費、入学しなかった学校へ支払った納付金なども含まれ、より実態に即した費用といえる。

年間の在学費用には、授業料のほか通学費、施設設備費、教科書や教材、学用品の購入費などがあり国公立で115万円、私立文系で152.1万円、私立理系で192.2万円。卒業までにかかる金額となると国公立大学では537万円、私立文系で703.5万円、私立理系で863万円にもなる。一人暮らしなど自宅以外からの通学や、歯学部・医学部に通う場合などは、さらにお金がかかることは言うまでもない。

この調査では、世帯年収に占める在学費用の負担割合も聞いている。平均は15.9%で「10%以上20%未満」が33.9%と最も多い分布となっている。とくに年収「200万円以上400万円未満」世帯では平均負担割合が31.7%とかなり高い数字となっており、教育費の負担が年収が低いほど大きな負担となっていることがうかがえる。

こうした中、「高等教育の修学支援新制度」が低所得世帯の教育にかかる経済的負担の軽減、また大学進学への後押しとなっていることは大きな前進といえる。だが、無償化とうたってはいるものの実際には上限があり、低所得世帯でも負担が生じている家庭があること、また中間所得層は恩恵が受けられていないなどの課題もある。