大学進学断念も「受験料払えない」困窮世帯の過酷 中退だけではない「コロナで年収減」家計厳しく

家庭の経済力が学力に直結、課金と情報戦による格差広がる

さらに、コロナ禍で年収が減るなど家計が厳しくなる中、大学を中退しなければならない学生も出始めているほか、大学の進学や授業料の心配をする以前に大学受験に必要な費用の工面に困る家庭が出てきているという。受験料や模擬試験代、塾の費用、参考書代などを用意できずに「受験を諦める」選択肢を突きつけられているのだ。

2007年任意団体キッズドアを立ち上げる。09年内閣府の認証を受け、特定非営利活動法人キッズドアを設立。「親の収入格差のせいで教育格差が生じてはならない!」との思いから、経済的に困難な子どもたちが無理なく進学できるよう、日本のすべての子どもが夢と希望を持てる社会を目指し、子どもの貧困問題解決に向けて活動を広げている。 内閣府「子供の貧困対策に関する有識者会議」構成員、厚生労働省「生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会」構成員などを務める

(写真:本人提供)

そうした状況を受けて、貧困家庭の子ども向けに学習支援などを行っているNPO法人キッズドアと認定NPO法人キッズドア基金は、「受験できない子ども」を出さないために「受験サポート奨学金」を通じたサポートを行っている。個人・企業の寄付に加えクラウドファンディングで資金を調達し、昨年は大学進学を目指す高校3年生に5万円、高校2年生に3万円の現金給付に加えて、受験情報やオンライン学習アプリ「スタディサプリ」の提供などを合計554人に実施したという。

「普通の家庭では、一生に一度の受験だから何とかお金を集められるでしょうと思いますよね。でも、受験料が用意できない、受験させられない、お金がないのはどうしようもないという家庭があるんです。いかに頑張ろうと思ってもどうしようもないことがあるというのが、社会に伝わりづらいと思っています」

こう話すのは、キッズドア理事長の渡辺由美子氏だ。奨学金申込者の8割以上は、一人親世帯。平均子ども数が2.15人と、3人以上や4人以上の子どもを持つ家庭も多く、一人ひとりの子どもの教育費が負担になっていることがわかっている。世帯年収は「200万円未満」が半数以上、年収300万円未満を含めると82%にもなる。

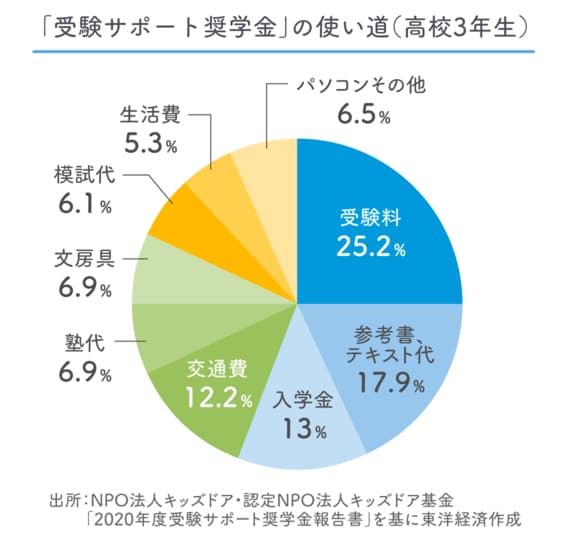

気になる奨学金の使い道は、受験料が4分の1の25%、参考書、テキスト代18%、入学金13%、交通費12%となっている。決して十分とはいえないであろう現金給付ではあるが、大きな価値を持つことが実感させられる内容だ。

では、実際の進路はどうだったのか。

「進学が77%、浪人が14%、進学を諦めざるをえなかったという人も含む就職が6%という結果でした。ただ、複数受験できない、かつ浪人できないため、確実に合格できるように志望校のレベルを下げた人や特別選抜入試に変更した人が多く見られた」と渡辺氏は話す。大学受験といえば、第1志望のほか複数の大学を受験する子が多いが、今回奨学金を受けた子の71%が1校しか受験をしなかったという。